デヴィッド・シルヴィアンという存在、

そして天才ミック・カーンとスティーヴ・ジャンセン

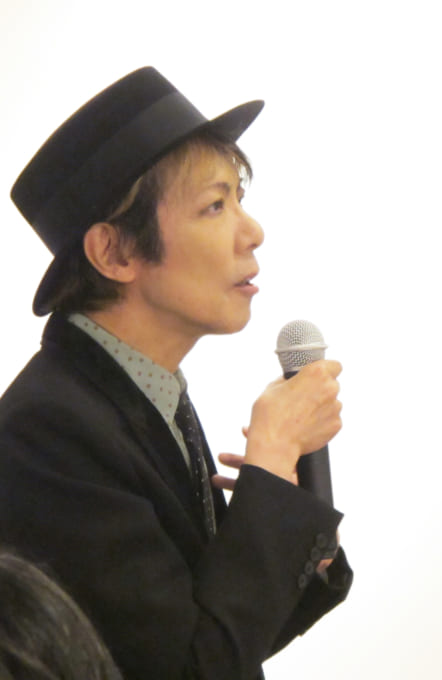

9月20日、神楽坂かもめブックスにおいて、JAPAN初のバイオグラフィ本「JAPAN 1974-1984 光と影のバンド全史」刊行記念のトークイベントが開催された。ゲストにJAPANラスト・ツアーにギタリストとして参加した土屋昌巳氏を迎え、彼らの魅力と素顔を語っていただいた。当日は本書の編集を担当した美馬亜貴子さんの司会で進行。

──本書の編集を担当した美馬です、本日はよろしくお願いいたします。

土屋:こんばんは

──JAPANと土屋さんの出会いは、82年1月東京で行なわれたミック・カーンの彫刻展に土屋さんがいらしたときにミックと会ったのが最初だそうですね。

土屋:実はその前にね、元プラスティックスの中西俊夫さんと佐藤チカちゃんがMELONというバンドをやっていて、1月3日か4日に新宿のツバキハウスというディスコで、僕も一緒にライヴをやったんです。その演奏中に見たことがある外国人が3人いて、それがミックとスティーヴ(・ジャンセン)とリチャード(・バルビエリ)。向こうも僕のことを知ってくれていて、終わってから楽屋に来てくれて……ということで、厳密に言いますと、彫刻展には行ったときは会ってはいないんです。

──そうだったんですね。ツバキハウスで会った時のメンバーの第一印象は?

土屋:すごい格好良かったです。正直言うとファーストやセカンド・アルバムはそんなに興味はなかったんですけど、4作目の『孤独の影』が素晴らしくてそこから大好きになりました。JAPANって結構特殊な位置にいたんです。

──4作目からどんな風に見方が変わったんでしょうか。

土屋:デヴィッド(・シルヴィアン)も、最初の3枚は完全になかったことにしたかったようですけど、1978〜9年って世界中が大きく変わったときですよね。インタビューではあまり言わないんですが、デヴィッドはニューヨーク・パンク系のトーキング・ヘッズとかテレヴィジョンに凄く触発されたんです。それまではニューヨーク・ドールズだったのが、ニューヨーク・パンクの背景にある芸術的なものにかぶれて。当然その後ろにはヴェルヴェット・アンダーグラウンドやルー・リードがいるわけで、アンディ・ウォーホルやルー・リードの存在を知って、それを掘り下げていくとドイツの表現主義とか、もっとわかりやすく言えばシュールレアリズムに辿り着く。僕がJAPANのメンバーと共鳴したのはジャン・コクトーというアーティストの存在で、デヴィッドやスティーヴ、もちろんミックと一緒にやろうと本当に思ったきっかけはそういう話ができるということで、音楽的なことではなかったんですよね。ま、それがカッコいいって完全に頭デッカチでかぶれてただけですけど(笑)。面白いのは、そこに気づいてたのはスティーヴで、彼は“僕の兄貴(デヴィッド・シルヴィアン)は紙の上の知識だけだ”って言ってました。だから“わかっててこの人たちはやってるんだ”って思った。デヴィッドは知識としての自分の構築に取りかかっていた時期でもあって、バンドだから色々お互い言いたいことがあってもその場で言わないで、後から手紙で言ってくるんです。“君の立ち位置は好きじゃない”って(笑)。

──(笑)陰湿というか。

土屋:デヴィッドの肩を持つわけじゃないんですが、ジャン・コクトーとかピカソがそれに近いことをやっていて、彼らは晩年利き腕ではない左手で描いたり作ったり、コクトーは絵も描かなくなって機織りとか、皿を作ったりしながらそれを互いに手紙でやりとりしていたというんです。

──土屋さんはデヴィッドやスティーヴとそういう話はよくされてたんですか?

土屋:もうそういう話しかしなかったです。ホントにカッコつけてましたからライヴとかリハーサルで楽器を持っている以外に音楽の話はしないんですよ。

──音楽に熱いとカッコわるい、みたいな?

土屋:あの頃頭一つ飛び出す方法として、テレビに出たり、売れセンの曲を作ったりする以外の方法は、“僕たちはアーティストだ”っていうヨロイを着るしかなかったんです。一回だけデヴィッドからみんなに“一緒に出かけよう”ってお手紙が来て、みんなで音楽以外に何をやるんだろう?って思ってたら、それが『ブレードランナー』の初日を観に行くことで。デヴィッドが一番前の席を取ってくれて、全員で観たんです。観終わって“サイエンス・フィクションの映画はこれから変わるな”って5人で話しました。あの映画は金字塔でしたから。

──そういうアンテナはデヴィッドは。

土屋:素晴らしかったですね、映画が大好きだったし。だから「ナイトポーター」とか、映画が元になってる曲名も多いです。ミックとかはそれがちょっと気に入らなかったみたいで。ハッキリ言って本気になるとデヴィッドよりもミックの方がずっと知識があるんです。彼は実践派だから彫刻家としても素晴らしい作品を残していたし、だからバンドの中でデヴィッドがそういうインテリジェンスの象徴として受け取られるのがちょっとアレだったみたいです。

──ミックも自分の中にクリエイティヴィティがあるわけですからね。

土屋:でも彼のカッコいいところはそれを言葉にするんじゃなくて、作品として表わしていたこと。

──彼が彫刻に向かったのは、そういったバンド内のフラストレーションのはけ口というのもあったんでしょうか?

土屋:あると思いますし、正直ミュージシャンって誰でもそうだと思うんですけど、自信がないんですよ。みんな怖いんです。いい曲ができたりいいステージができたときは一瞬“俺は天才だ”って思うんですけど、99,9%のミュージシャンがいつも“俺ってなんてダメな奴なんだろう”って思ってるんです。会って素晴らしいなってミュージシャンは全員そうですね。ミックなんか100回くらい“もうミュージシャン辞める”って言ってました。

──デヴィッドもその辺りの浮き沈みが顕著で、この本にもそうやって周囲を巻き込んでいく様子が描かれてます。

土屋:それが彼の魅力でしょうね。だから周りの人も本当にデヴィッド・シルヴィアンに一生懸命でした、でもそれはJAPANではなかったんです。マネージメントをやってたリチャード・チャドウィックという人も、デヴィッドのことが個人的に大好きで、他の人に触れさせたくないっていう人で、権利的にもすべてデヴィッドに都合がいいように仕組んであって。ま、それがJAPAN解散の最も大きな原因なんですけど。ミックも自分の本(2011年刊行の『ミック・カーン自伝』)で書いてるように、知らないうちにそういう風に契約が書き換えられていたと。

──最初は深く考えずにサインをしたら、利益のほとんどがデヴィッドに入るような契約になっていてみんなが怒ったっていう。

土屋:客観的に言うと確かにそうなんだけど、それは甘いんですよね。特にイギリスでは当たり前なんです。ライヴでは誰を見に来ているか、レコードでは誰を聞くために買っているのか、その“誰”はJAPANで言うならデヴィッド・シルヴィアンなんです。デヴィッドはデヴィッドで自分が音楽的にも人間的にも魅力的でなきゃいけないっていうプレッシャーは凄かったと思うんですよ。

──家から一歩も出ないのにメイクをしていたっていう話は、徹底してるなと思いました。

土屋:凄く奇麗な肌をしていて色白で。ファンデーションを腕にも塗ってたんですけど、それがはがれた地肌の方が白いくらいでした。

ミック・カーンとスティーヴ・ジャンセンは天才です

──ミックとスティーヴは土屋さんのソロ・アルバム『RICE MUSIC』に参加していますが、プレイヤーとしての二人は如何でしたか?

土屋:ミックとスティーヴはハッキリ言って天才です。訓練や修練ではない天性の物を持っていて、あのタイム感とかは訓練のしようがないですから。あと記憶力がもの凄くて、譜面の知識もなく、今何を弾いているのかもわかってないにも拘わらず、もの凄い早さで曲を丸ごと覚えちゃうんです。JAPANの場合はデヴィッドが弾き語りで作ってきたデモ・テープに、4人がそれぞれのパートを作っていくんですけど、その記憶力たるや本当に素晴らしくて。

──JAPANが最後にツアーをやるのでギタリストになってくれないか、というのは、誰からのアプローチだったんですか?

土屋:デヴィッドです。びっくりしました。自分のレコーディングやプロデュースでジョージ・マーティンのAIRスタジオにほぼ毎日行ってた頃、『RICE MUSIC』のミックスをやっていたとき、デヴィッド・シルヴィアンが来て。このとき僕はデヴィッドとは初対面だったんですけど、向こうは僕を知っていてくれて、“ギタリストがいないから参加してくれ”って。あんなに分かりやすいオファーはなかったですね。で、お手紙をもらって。

──またお手紙なんですね(笑)。それは取ってあるんですか?

土屋:いやぁ僕も凄くカッコつけてた時代だったから。こういう物を残しておいても自分の未来は全然違うものがあるってことで、取っておかなかったですね。今思うと色んな貴重な物を貰ったりしたんですけど全然残してないです。ミック・カーンはそういったデヴィッドの手紙とか全部取ってました、彼から見せられたことがあります、こんな物を貰ったんだって、例のレイン・トゥリー・クロウ(91年、解散時の4名で出した作品)のとき全員に出した手紙をまだ持っていて。

──その手紙、内容はよく知られていますが、見ると怒りが再燃するような代物で(笑)。

土屋:もの凄く理路整然としていて、プレイのことも書いてあるんですけど哲学的なことまで規制するんです。

──最初コンセプトから入るんですよね。

土屋:最後は宗教なんです。だからミックはキレちゃって“宗教の自由がないのか”って。

──当時のデヴィッドはロシアのグルジエフっていうちょっと怪しい神秘思想家に傾倒していましたよね。

土屋:それも元はロバート・フリップなんですよ。スティーヴの言ってた“紙の中から学んだことだ”ということの典型ですね。もちろんミックはそれを知ってるし、その頃デヴィッドは凄くロバート・フリップに傾倒していて、そのフリップはグルジエフに傾倒していて、<人間の覚醒というのは痛みでしかない、人間が痛みを持っている唯一の理由は覚醒するためだ>って真冬に大理石の上を裸でゴロゴロするとか(笑)そういうよくわからないことをお手紙で書かれても……。

──ミックの自伝に、<デヴィッドは靴下を変えるように宗教を変えていた>っていう辛辣な一文がありましたけど。頑固だけど影響されやすい人ですね。

土屋:擁護するようですけど、そういうアンテナを常に張っていて自分が良しとした人が良しとしてることにすぐに食いつくんです。僕らが想像する以上にプレッシャーや時間的制約があったから、怪しげな神秘思想や白魔術に頼ってないと自分を維持できなかったんでしょうね。

JAPANと豆腐丼とイカ納豆

──今振り返って、メンバーと過ごした時間の中で一番印象的だったことは?

土屋:ケンジントンという所にある、ちょっとお金持ちの人が住めるスノッビーなフラットに、売れてからJAPANは全員引っ越して。部屋はもちろん各々違うんですけど、珍しくデヴィッドがそこに招待してくれて、ビックリしたことに手ずからご馳走してくれるって言うんです。で、作ってくれたのが豆腐丼(笑)。これがダントツに衝撃的でした。ご飯の上に醤油がかかっていて、そこに豆腐を乗せてさらに醤油をかけたもの。

──(笑)それを召し上がったんですか?

土屋:もうだって食べないとダメでしょ。デヴィッドはそれが大好きなんですよ、食べさせたかったんでしょうね。その点ミックの方が全然“通”で、日本の料理をもの凄く知ってる。ミックが一番好きな日本食は「イカ納豆」ですから。日本人でも食べられない人いますけど、彼が日本に来ると後輩のSUGIZOとかが―—彼もミックが大好きなので―—もの凄く高い日本料理屋さんを予約してくれるんだけど、ミックが最初に頼むのが「イカ納豆」。だからお店の人ががっかりしちゃって。でもちゃんと納豆を買いに走ってイカのお刺身と和えて作ってくれて、ミックはそればっかり食べてました。

──ホントに好きだったんですね。

土屋:そういう意味ではミックが一番日本と関係が深かったのかな。JAPANってバンドの名前の由来も色々説があるんですけど、本当に日本が好きだったし、日本の歌も何曲かミックは歌えたし。「待ちぼうけ」とか3番くらいまでちゃんと歌ってました。日本の童謡は好きでしたね。歩きながら歌ってくれるんです。当時BBC放送の深夜枠で色んな国の特集を2時間番組くらいで毎晩流してたんですけど、日本の特集もあって、古いフィルムで僕が子供の頃のような風景や生活が写っていたんです。JAPANのメンバーが思春期の頃それを見ていたっていう偶然も重なったんでしょうね。彼らは口に出さないけど、JAPANってネーミングには、その番組の影響もあると思います。

JAPANラスト・ツアーの思い出

──デヴィッドに請われて土屋さんが参加した82年のJAPANのラスト・ツアーですが、この頃にはメンバー同士の関係は冷えていて、特にデヴィッドとミックは口もきかない状態だったらしいのですが、実際いかがだったんですか?

土屋:僕が入る前の年のツアーのときにはそういう感じだったようで、それに関してはみんなあまり語りたがらないしそのときが一番険悪な感じだったらしいんですけど、僕が参加したときは何事もなかったようにしてました。ただ、ミックとデヴィッドの楽屋はいつも一番離れていて、ちょうど真ん中に僕の楽屋があって、何か伝言があれば僕が伝える。パシリですよね(笑)。前日ベースの音量が大き過ぎたりすると、デヴィッドが僕の所に来て、“昨日ベースちょっと大きかったよね”って言うんです、あー、これは言えってことだなとミックにそれを伝えると、ミックは“(ヴォリュームが)フルだったんだよ”って。ま、イギリスのバンドは長くやってると上手くいく方が少ないですから。クイーンとか有名ですよね。ロジャー・テイラーはモニターで自分の音だけを聞いてフレディのヴォーカルは下げて演奏してるって。顔を見るのは本番のときだけらしいです。僕が参加したときのJAPANは、喧嘩になったりお互いに悪口を言ったりというのは一切なかったので、そういう意味では滅茶苦茶クールでした。ミックはものすごく男っぽいですからそういう陰口とかは言わなかったですけど、あのミックの本には細かく色んなことが書いてあって、あれがはけ口だったのかもしれませんね。

──じゃあメンバーと一緒にいて居心地が悪いなぁっていうことは……。

土屋:それはなかったですね。彼らはものスゴく親切で、それは感謝してます。80年、81年頃って僕はロンドンと東京を行ったり来たりしていたんですけど、みんな、僕と話すときはもの凄く分りやすい英語で話してくれてたんです。それが当たり前になってたからレコーディングやツアーのときもコミュニケーションがとれると自惚れてたんですけど、それがそうじゃないと愕然としたのはデュラン・デュランと仕事をしたとき。彼らの出身地のバーミンガムってもの凄い訛りで、何を言ってるのか全く分からなかった。だから言葉が喋れる、分かるというのは凄く大事なんです。音楽があれば言葉はいらないっていうのは嘘で、何かを伝えたいとか相手の言っていることを理解するとかって、やっぱり言葉なんですよね。もっと言えばヨーロッパでは文化的背景をちゃんと学ばないと下品になってしまう。だからJAPANのメンバーと最初にコミュニケーションできたのは幸運でした、彼ら本当に親切だったし。

──フロントマンとしてのデヴィッドというのは、どういう人物でしたか?

土屋:やっぱり成功するために必要なのは自分の自我。“俺が、俺が”っていう人じゃないと成功しないですね。

──デヴィッドの場合“俺が、俺が”って言いたいんだけど、ちょっと一捻り入ってあからさまじゃないですよね。

土屋:でも分かりやすいですよ。アルバム・ジャケットとかも最終的にはデヴィッド個人の嗜好ですものね。僕が参加したラスト・ツアーも全部カメラ・クルーが入って撮って、それを編集して『オイル・オン・キャンヴァス』という映像作品ができたんですけど、リチャードが撮れてなかったんですよ。彼が消極的なタイプで照明も暗かったというのもあるんですけど。結局、後日ロンドンのスタジオにステージを組んで撮り直したんです。僕らは“あ〜終わった!”って思ってたらまた呼び出されて(笑)。そういうときはデヴィッドは来ませんから、リチャードに照明が当てられて。それを(ライヴの映像に)インサートしたんですけど、それでも結果的にリチャードのシーンは少なかったですね、やっぱりデヴィッドは気にいらなかったのかな。

──ラスト・ツアーでの土屋さんご自身のプレイについてはいかがですか?

土屋:僕はやりやすかったですよ、ともかくステージの中の音がもの凄くよくて、レコードと一緒に演奏してるみたいで。

──JAPANのツアーには、エンジニアのジョン・パンターが同行してたんですよね。ライヴでも良い音を届けるために。

土屋:彼はロキシー・ミュージックのプロデューサーですからね。その人が中の音から外の出音まで全部作ってくれていて。ともかく仕事としてのプロフェッショナルさはもの凄く厳しいですから。最初僕はそんなことを知らなかったので、ツアーの初日か二日目にモニターの人に“ベースの音が聞こえなかったし、自分のギターも聞こえなくてやりにくかった”ってポロって言ったんですよ。そうしたら翌日その人クビですからね、いないんです、次の日。“彼、どうしたの?”って聞いたら、“やりにくいんでしょ、変えたから”って。僕、もう何も言えなかったです。でも本当に音は良くてやりやすかったです。

権威に弱かったデヴィッド

──そのラスト・ツアーの最終公演が1982年12月16日名古屋市公会堂で行なわれたわけなんですけど、ライヴが終わった後の雰囲気はいかがだったんですか、10年間やってきたバンドが終わったという感慨などは感じられましたか?

土屋:いや、あのときはドンチャン騒ぎでしたね。それしか覚えてない。本番は今までと何ら変わらなくリハーサルをやって、衣装を着替えてじゃあ頑張ろう!ってステージをやって。それで終わって帰ってくると楽屋にバニーガールがいるんですよ(笑)。そのときはオープニングでサンディ&ザ・サンセッツがやってくれたんですけど、サンディなんかもその雰囲気の格好で(笑)。ともかく感慨……みたいなのは一切なくドンチャン騒ぎでした。

──デヴィッドはバニーガールとか嫌がりそうな感じがするんですけど。

土屋:あのときはデヴィッドも“終わった……”というのもあったし、日本の色んな友だちも大勢いてとにかく盛り上がりましたね。記憶もあまりないんですけどメチャクチャだったなというのは覚えてます。あ、それで一つ思い出したエピソードがあるんですけど、ピーター(池畑慎之介)さんが六本木でお店をやっていて、僕とデヴィッドを招待してくれたんですよ。ピーターさんが素晴らしい人だっていうのは僕は知ってたし、ピーターさんもJAPANとか僕のことを好きでいてくれたらしく、超VIPな接待をしてくれたんです。でもデヴィッドは周りが全部ゲイの人なのを見て、自分はゲイではないしメイクしてるのもそれが目的ではない……と、例によって頭でっかちなことを言い始めて、こんな所にはいられないって、失礼にも途中で帰っちゃったんです。後で僕は謝りましたけど……。で、実はこの話にはオチがあってね、その後に公開された黒沢明監督の『乱』という映画があるでしょ? デヴィッドはものすごく黒沢監督のことを尊敬していて、『乱』を観たんですけど、あの映画ってピーターさんが出演してるじゃないですか、デヴィッドが“もしかしてあのとき六本木の店に連れていった彼?”って聞くから、“そうだよ、池畑慎之介さんだよ”って言ったら、“もう一度会いたい”って。それはダメに決まってるでしょう!(場内爆笑)そのときはさすがに怒りましたね、権威に弱いんです、彼。『乱』の音楽は武満徹さんで、僕は武満さんとは二度ほどお会いしたことがあったんですけど、デヴィッドは“マサミは池畑にも武満にも会ったんだろう……”ってすごいジェラシーが(笑)。

──自分でみすみすチャンスをつぶしておいて(笑)。その後、デヴィッドにはお会いになりました?

土屋:もう何十年会ってませんね、彼だけミネアポリスですか、アメリカに住んでましたから。町で会ってもわからないかな、今はロンドンに帰って来てるみたいですけど。リチャードはライヴの手伝いもしましたし、スティーヴはマメにサポートの仕事とかで日本に来たりしてましたから会っていましたけど。

メンバーとの思い出

──ちなみにJAPANが解散してから、メンバーがあの頃を振り返る機会とかはあったんでしょうか?

土屋:ありますね、ただそれがメインで話を盛り上げていくとかというのはないですね、どちらかというと少ないです。

──JAPANツアーでは愉快な出来事は起こりづらい雰囲気だったんでしょうか。

土屋:僕も信じられなかったんですけど、ビートルズの映画『ア・ハード・デイズ・ナイト』みたいでしたね。リヴァプールのホテルに入ると部屋のベランダの所にぎっしり女の子がいて。怖いですよ。後で分かったんですけど、照明スタッフの一人が、バンドの行動スケジュールをファンの子に売ってたらしいんです。だからどこの国に行っても、どこのホテルに泊まっても女の子のファンがいて。香港ではホテルを囲まれたので、屋上に出て隣のビルに飛び移って脱出しました。ともかく彼らは大スターでしたね、そういう状況だったので面白話とかないです。怖い思い出ばかりで。

──そうだったんですか。では、ステージでは?

土屋:ミック・カーンは太りやすい体質だったみたいで、ステージが始まる前は必ず最低100回くらい腕立てふせをするんです。だからすごい筋肉質でカッコいいんですよ。僕が40年くらいライヴをやってきた中で、最初で最後ですね、同じステージに立ったメンバーを、“こいつカッコいい”って思ったのは。カッコよくて手が震えちゃって、そのときは凄い幸福感がありました、音楽やっててよかったな……って。優秀なメンバーとか素晴らしいミュージシャンとやってきて、今日はいい音してるとかって感動はいくらでもあるんですけど、“うわっカッコいい”っていうのはミック・カーンでした。プレイがどうとかじゃなく、カッコいいヤツが隣にいるっていうのはバンドにとって大事ですね。

──そういう意味ではJAPANというのはメンバー全員ルックスに恵まれていて。

土屋:スティーヴとかも若い頃のエルヴィスみたいな顔をしてるしね。でも一案凄いのはそのリズム感じゃないですか、4人とも。デヴィッドが作ってきたデモに入ってるプログラミングされたリン・ドラムに合わせてスティーヴが叩き出すとフランジング効果(同じ音がわずかなディレイを伴って出ること)が起きて……。あんなの人間はできないですよ。

──天才ですね。

土屋:いい音……という概念がとてつもなく高いレベルにあって。僕が90年代ロンドンに行ってた頃、マッシヴ・アタックとかサンプラーを使った音楽が主流になってきて、スティーヴもデヴィッドとそっち系の音をやっていたんですけど、スティーヴのサンプラーに入っている音がメチャクチャ良くて。彼がいい音というのは本当にいい音なんです。レコーディングのときも最後まで粘ってたかな。

──スティーヴは今、エレクトロニカ系の、音色を活かしたソロ・アルバムを作ってますね。

土屋:そうですか、知らなかった。

──それでは話は尽きないんですけど、最後に、お客さんからの質疑応答に行きましょうか。(会場から質問を募る)

Q1 :土屋さんがデヴィッドからもらった手紙の中で一番衝撃的だったのはどんなことが書かれてましたか?

土屋:衝撃的……なんだろうなぁ、最初の頃は曲に関しての手紙が多かったけど、さっき話した、文末に“僕の部屋に遊びにきて”って書いてあったやつかな。まさかの豆腐丼でしたけど。

Q2:今、土屋さんがカッコいいと思える人はいますか?

土屋:難しいなぁ、今、あまりいないですね、ミュージシャンより役者さんの方が多いかな。最近だと、新井浩文さんとかカッコいいと思いますね。

Q3:JAPANやその後の活動でのアウトテイクはありますか?

土屋:ソロ・ボックスが出るのは後で告知させてもらうんですが、アウトテイクはなんかあったらなぁって探したんですけど、もうないですね。

──すみません。そろそろお時間ですので、この辺りで。本日はありがとうございました。

土屋:ありがとうございました。

土屋正巳さんの5枚組『SOLO VOX –epic years-』はソニーのオーダーメイドファクトリーから予約販売の形で発売されます。11月7日まで予約受付中。

『JAPAN 1974-1984光と影のバンド全史』 のご案内

-

購入する

-

JAPAN 1974-1984 光と影のバンド全史

A4変型判 / 320ページ / ¥ 4,070

今まで明かされていなかった伝説が初公開!! ジャパン初のバイオグラフィ本が登場!!

「解散するよりも、あのままバンドを続けて行く方が大変だったよ。『絶頂期に解散するなんて勇気があるね』って言われたけど、バンドを続けて行く方が、僕らにはずっと勇気が要ったんだ」

──デヴィッド・シルヴィアン純粋で繊細なたましいの彷徨 その過ぎ来し方を今眺める彼等もそうだったんだ!誰しもが夢は青く果てしないことを探している……

──高橋幸宏ジャパン初のバイオグラフィ本が登場。メンバー、マネージャーはもちろん、髙橋幸宏やサンディーなど彼らと縁の深いミュージシャン、日本のファンなど関係者への取材でジャパンの結成から解散までを追いかけた決定版。

デヴィッド・シルヴィアンがミック・カーンの恋人を略奪してバンド間に亀裂が生まれたこと、ロブ・ディーン本人が語る脱退の真相、スティーヴ・ジャンセンの日記に記された『錻力の太鼓』レコーディング中のエピソードなど、今まで明かされたことがなかったバンドの真実がヴェールを脱ぐ!!ミュージック・ライフ時代のインタビューや秘蔵写真も多数収録の日本特別仕様で発売。70年代末〜80年代初頭を鮮やかに駆け抜けていったジャパンを総括する、まさにファン必携の本です。

◎生い立ちからメンバーの出会い、ジャパン結成

◎遠く離れた異国「日本」での大ブレイクの実態

◎いま明かされた、ジャパンとドラッグの関係

◎ポール・マッカートニー、デュラン・デュランとの意外な交流

◎スティーヴ・ジャンセンによる克明なレコーディング日記

◎商業主義に背を向けて独自の美意識を貫いたバンド哲学とは?

◎ミュージック・ライフのスペシャル・アーカイヴも掲載

1978年:デヴィッド・シルヴィアン日本初インタビュー

1980年:特別対談

◎デヴィッド・シルヴィアン+坂本龍一

1981年:特別対談

◎ミック・カーン+ゲイリー・ニューマン

1982年:解散の舞台裏を語ったメンバー全員インタビュー【CONTENTS】

第1章 出会いとはじまり

第2章 真夜中を突っ走れ

第3章 曖昧な選択肢を手中に

1978年日本初登場インタビュー

第4章 アルファヴィル

第5章 1980

第6章 1980 2

1980年対談 デヴィッド・シルヴィアン&坂本龍一

第7章 アートと派閥

第8章 錻力の太鼓

第9章 バーニング・ブリッジズ

第10章 歓待の声

1982年解散報道~メンバー全員インタビュー

終章 終わりなき愛を夢見て

ディスコグラフィ

パーソナル・アンケート

![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)