今のジャズはすごく面白い! 聴き手側のジャズ史を見直す一冊

2017年12月25日、八重洲ブックセンター本店ギャラリーに於いて、『100年のジャズを聴く』刊行記念トークイベントが、後藤雅洋さん、村井康司さん、柳樂光隆さんを迎えて行われた。

村井康司(以下村井):この本のタイトルは「100年のジャズを聴く」なんですが、なぜ100年かといいますと、これはちょうど100年前の1917年にジャズが初めてレコードとして世に出たということで、もちろんそれ以前からあった音楽だと思いますが、証拠物件といいますか、これがジャズだというレコードが出たのがその年ということで。本日はその100年分のジャズを5分で聴くということを考えまして音を準備してきました。

1917年から2017年までのジャズを20年区切りで1曲をピックアップ、それを約1分くらい聞いてみよう──という試みが行われた。

♪1917年「Livery Stable Blues」Original Dixieland Jazz Band

♪1938年「Don’t Be That Way」Benny Goodman and His Orchestra

♪1958年「Milestones」Miles Davis

♪1976年「Birdland」Weather Report

♪2002年「Paranoid Android」Brad Mehldau

♪2016年「This Is Not Fear」Robert Glasper Experiment

村井:駆け足でしたが、今聞いていただいたようなものが渦巻いている100年分のジャズについて3人で語るというのもかなり無謀なんですけども、まず後藤さんにどういう意図でこの本に臨んだかを語っていただきましょう。

村井:駆け足でしたが、今聞いていただいたようなものが渦巻いている100年分のジャズについて3人で語るというのもかなり無謀なんですけども、まず後藤さんにどういう意図でこの本に臨んだかを語っていただきましょう。

後藤雅洋(以下後藤):今聞いていただいたジャズの歴史は、普通の人が聞いたら、これが全部同じジャンル?と思われても仕方ないほど変化していますよね。でもやっぱりこれらは全部ジャズなんですね。ジャズ史としての一貫性があるわけです。とはいえ現実問題として、現代では演奏の内容だけでなくファン層も新旧で乖離しているんです。私は東京・四谷で「いーぐる」というジャズ喫茶をやっているんですが、うちのお客さんは先ほどかけた1958年録音のマイルス・ディヴィス「Milestones」辺りのファン層が中心なんですね。一般の方のジャズのイメージもその辺りかと思うんですけど、最近の若い方は最後にかけたロバート・グラスパーやその前のブラッド・メルドーあたりを熱心に聴いてらっしゃる。そういうファン層を代表するのがこちらにおいでになる柳樂さんで、今から4年くらい前でしたっけ、「Jazz The New Chapter」という現代ジャズを中心としたムックをオーガナイズされて、今、その影響力は非常に大きい。僕はその辺りの新しい所は柳樂さんに教えてもらって聴いているんですけど、半分くらいは分かるんだけど私自身分からない所もありまして、その新旧ファン層の乖離というのは非常に問題だと思うんです。それをなんとか埋めるために、まず柳樂さんをお呼びしていろいろ教えてもらおうというのが今回の本作りの動機でした。しかしながら僕は今70歳で柳樂さんとは親子以上に歳が違うので二人だけで話しても話が通じにくい。そこで二人のいわば通訳を村井さんをお願いしたという次第です。私が考えたこの本の企画は、50〜60年代ジャズがメインのジャズ・ファンと今の若いファン層をなんとか融合させたいというのが大きな目的でした。

村井:柳樂さんはそれを受けて、どういう意図で参加されたんですか?

柳樂光隆(以下柳樂):さっきの選曲の流れだと、後藤さんの世代が20代のころに聴いてきたものがマイルスだったら、僕の世代がブラッド・メルドー。ちょうどその間のフュージョンおじさん世代が村井さんってことですよね。

村井:まぁそうなりますね。フュージョンはちょうど大学の頃聴いていて、その頃柳樂さんが生まれた、ってことになりますね。

柳樂:そうですね。僕は今、38歳なんですけど、ちょうどロバート・グラスパーと同じ歳で、同じようなものを聴いてきた流れで彼らがやっていることにリアリティを感じるんです。僕は最初からジャズを聴いていたんじゃなくて、フォーク、R&B、ヒップホップ、ロックからジャズに行って。たぶん僕の話のベースにはヒップホップとかロックがあるんですね。後藤さんの話のベースにはジャズ史があって、出てくる登場人物は全然違うんです。だから、その世代間でのベースが違う部分の擦り合わせを頑張ってやった本って感じですよね。

後藤:そうですね、今、柳樂さんはヒップホップを聴いてきたって仰いましたけど、大事なのは今一線で活躍しているミュージシャンもヒップホップやロックを聞いて育ったってことですよね。だから柳樂さんがヒップホップやロックからジャズ評論に来たというのはこの人の強みになってる。

柳樂:僕が中学生の頃、日本ではEAST END×YURIの「DA・YO・NE」っていうラップの曲がミリオン・セラーになって、ヒップホップが日本のお茶の間にも届き始めた世代の最初なんです。だからジャズ・ミュージシャンに限らず国も問わず僕の世代全体がそういう感じなんでしょうね。

後藤:私なんかヒップホップはほとんど聴いたことがなくて、それはちょっと問題──問題ってことはないんだけど。

村井:後藤さんの世代じゃなかなかね。まったく新しい音楽に飛び込んで行くのは。

後藤:村井さんですら──でも、あなた、ヒップホップはあんまり好きじゃないって言ってましたよね(笑)。

村井:ヒップホップが流行り始めたのって80年代の初めくらいで、同世代でもすごく早く反応した人もいたんですよ、高橋健太郎さんとか。

柳樂:近田春夫さんとか。

村井:近田さんはもっと上ですけど。僕はみんながいいって言うので聴いたんだけどあまり感銘を受けずにスルーしてしまって。その後面白いのも出てきたけど、縄跳びと同じで最初乗り遅れると廻ってる縄に飛び込むのにすごい勇気が要って(笑)。でもだんだんヒップホップとジャズの関係が無視できなくなって、遡って聴いてなるほどとか思うようになったんです。

後藤:最初に言ったように柳樂さんや、今回の本の編集にも関わった店の若いスタッフでもある本間君に教えてもらって最近のジャズを聴いてみると、全部がわかるわけじゃないけど半分くらいが非常に面白くなってきた。私は20歳のときからジャズ喫茶をやっていて、ジャズ100年って言いますから、ジャズ・レコード史の半分くらいは現場で新譜を聴いてライヴも観てますが、明らかにここ数年ジャズ・シーンは活況を呈してるんです。にも関わらず、柳樂さんのファン層は面白いと聴いてるものが、うちに来るジャズおじさんとかには、なんだあれは?って感じで、これはもったいないと思うんですよ。だからなんとか、“新しいジャズも聴いてみれば〜〜”って言いたいんですけど、それにはやはり過去のジャズとの連続性ってことを言わないと難しいんですね。ロバート・グラスパーや、カマシ・ワシントンのジャズというのは過去と切れて全然違う物になっているわけじゃないって。だけどその辺りは正直言って僕の知識じゃ無理なんで、柳樂さんにその作業をやっていただこうと。この本は、そこは非常にうまくできたと思います。

<今のジャズがすごく面白い>

村井:この本の一番の中心は、<今のジャズがすごく面白い>ってことなんですよ。3人ともつまらないと思っていたらこういう本はやらなかった。

後藤:やりませんね。11月11日に私のいーぐる50周年記念のパーティをやるのが4月くらいには決まっていて、じゃあその記念にこういった本を出そうというのを私が思いたって、そこからかなり厳しいスケジュールで鼎談をやって、なんとかこうして出来あがりました。

村井:<今のジャズがすごく面白い>っていうのが突然変異的に面白いのか、それとも100年分の蓄積で面白いのか、あるいはその100年のどの部分が今のジャズに反映されてるから面白いのか──みたいな話をしようとして、3人で頑張ったわけですけど、まぁそれは上手くいったような気もするんです。

柳樂:そうですね。

後藤:それで、表のテーマである、ファン層の乖離をなんとか埋めようということになると、必然的にこの本の裏テーマでもある聴き手の側のジャズ史の見直しってことが問題になってくるんですね。新たな発見が過去の歴史の読み直しを余儀なくする──考古学とかでも新たな化石や地層の発見が歴史を変えるわけです。ジャズでも同じことが言えまして、近年、1910年〜20年代の音源が発掘されて聴けるようになったり、文書などもネットで読めるようになって、過去のジャズ史がかなり読み直されてるんですね。具体的に言うと、従来ジャズは完全な黒人音楽だという認識が強かったんですけど、思いのほかラテン・ミュージックや白人系の音楽がジャズ発祥の頃からジャズに流れ込んでいるということが明らかになってきた。近年のジャズの隆盛はこうしたミュージシャンによる過去のジャズ史の見直しがその大きな原因になっているんです。従来のジャズ史が間違っているというわけではないんですが、それだけがメインではない、違う線も引ける、それが重要ではないかということが最近顕著になってきていて、この本をお読みいただければ必然的にジャズ史というものが読み直されざるをえないということが見えてくると思います。

村井:一般的にジャズはアフリカン・アメリカンの黒人が作った音楽だっていうイメージを持たれている可能性があるんですけど、詳しく見ていくと必ずしもそうではなく、ヨーロッパから来た人たちと、その大多数がカリブ海諸島を経由して来たアフリカの人たちの間の文化が、ニューオリンズという港町で衝突してできた音楽で、そこは非常に国際的な都市で、しかも元々フランス領でクラシック音楽も盛んな土地でもあって。

後藤:一時期スペイン領だったこともありますね。

村井:ほんの少し、数年間ですね。で、ブルースという音楽は南部のプランテーションのど真ん中みたいな所で生まれた音楽なので、ニューオリンズでは後から入ってきた──ということがだんだん分かって証明されるようになってきた。ですから、ここ10年くらいでジャズ史は変わってきたと思うんですね。

後藤:それを前提に考えると、現代ジャズ・シーンもまた違った眼で捉えられるということなんです。

<音楽大学で勉強するジャズ>

柳樂:今出てきているミュージシャンがすごく面白い──彼らは音楽大学で勉強して育ってきた人たちなんです。彼ら自身がジャズ史とジャズにまつわる楽器の演奏の歴史をすごく意識的に学んだ人たちなので、過去に対してどういったアプローチをするかという研究をした上で新しいものを作っている。だから、ミュージシャンが歴史に対してすごく意識的になったというのはありますね。これまではアート・ブレイキーのバンドにいてその魂を注入される──という世界だったと思うんだけど、ある種、徒弟制から学校で学ぶ形に変わったことで、それが我々の評論とか歴史の方にも影響を及ぼしているというのがあるかもしれない、主体がミュージシャンっていうのが面白いですね。

柳樂:今出てきているミュージシャンがすごく面白い──彼らは音楽大学で勉強して育ってきた人たちなんです。彼ら自身がジャズ史とジャズにまつわる楽器の演奏の歴史をすごく意識的に学んだ人たちなので、過去に対してどういったアプローチをするかという研究をした上で新しいものを作っている。だから、ミュージシャンが歴史に対してすごく意識的になったというのはありますね。これまではアート・ブレイキーのバンドにいてその魂を注入される──という世界だったと思うんだけど、ある種、徒弟制から学校で学ぶ形に変わったことで、それが我々の評論とか歴史の方にも影響を及ぼしているというのがあるかもしれない、主体がミュージシャンっていうのが面白いですね。

村井:学校で学んだ頭でっかちな奴め〜って言う方もジャズ・ファンには多かったんですが、ジャズって簡単に一人でできるような音楽じゃないんです、非常に技術的、理論的に複雑な体系を持っていて──まぁ始まった頃のジャズはそうじゃなかったと思うけど──今のジャズは学校で学ぶというのが合理的なやり方だと僕は思うんです。

後藤:この本で私は評論家として扱われていますが、ジャズ喫茶の親父は基本的にリスナーなんです。ただ単純なリスナーじゃなく、片やジャズ、もう一方にファンの方がおいでになるとしたら、その間に立ってよりわかりやすくジャズをファンの方に伝える、出版で言えば編集者の立場にいるわけです。だからジャズ・ファン・サイドから見れば、勉強しようが徒弟制で生み出そうが、それが面白いか面白くないかが大きなポイントになるわけで。そうやって聴くと、一時代前、1990年代初頭頃はいかにも頭で考えたお勉強したジャズがあって、それがつまらなかったんですけれど、それがここ数年勉強の成果がすごくいい形で演奏に反映されている。昔はチャーリー・パーカーに扱かれてマイルス・ディヴィスが発奮したっていう気合いと根性噺があって、50〜60年代のジャズではそれが上手く働いていたと思うんですけど、近年技術も理論もどんどん高度になってくると気合いと根性だけじゃダメで、やっぱり分析や解析などロジックが必要になってくる、それが今のジャズで実を結んでるんじゃないかと思うんです。

柳樂:今までのジャズ教育では、知識が豊かになりテクニックが身につくということも当たり前にあったんだけど、ここ10年くらい、例えば以前でもパット・メセニーがすごく早くからバークリー音楽大学で講師になっていたりしましたが、最近でもエスペランサ・スポルディングが20歳でパットの最年少講師の記録を更新したみたいに、早くから先生になる人がすごく多いんです。学校教育の中で20代や30代のミュージシャンとして若手の段階で教わる側から教える側にも回って、教えることで自分も学び、また学んだことを深めるということが増えてきて、学校という場所が今までとは意味が変わってきていることもシーンにいい影響を与えている気がします。ワークショップやレクチャーを通してシーンに技術や理論をシェアするってことも増えていますね。

<ジャズ史の中の助走期間>

村井:後藤さんがさっき仰っていた、20年くらい前、なんかジャズがつまらなくなったっていうのを実感していらしたというのは──。

後藤:90年代、95年くらいまでかな、新譜を買ってきて、10枚の内使えるのは1枚か2枚なんです。他は全然面白くない。それは質が悪いということではなく、演奏技術のレベルは高いけど、“いったいお前は何が言いたいんだ?”っていうようなオリジナリティが感じられないジャズがすごく多かった、もちろんこれは私の耳の範囲ですけど。でも私の耳はジャズ喫茶を開業した1967年からずっと連続してるんです。70年代頃は10枚買って5枚ぐらいは店で長期に渡って営業に使えた。要するにジャズ史に残る「名盤」候補です──この5割面白いものがあるというのはすごいことなんですけど、最近その高打率がまた戻ってきて新譜の歩留まりが高くなってるんです。ただ今日聴いていただいたように最近のジャズは昔とテイストがかなり違うから、ここが聴き所だよっていうガイドラインを言っておかないと、“これはジャズじゃない”って声が出てくるのも分からなくはない。でも実際ジャズは変わってきているので、聴かないと勿体ないと思います。

村井:後藤さんも仰ってる、20年くらい前ジャズがつまらなかった時期のことを、柳樂さんはこの本の中で、<助走期間>だったんじゃないかって仰ってるんですけど、それはすごくいい言い方で、ムダではなかった──ということで。

後藤:柳樂さんの話を聞いてなるほどと思いました。

柳樂:そういう落とし所を我々が見つけたということで(笑)。なぜ<助走期間>だったと分かるようになったかというと、80年代後半〜90年代のミュージシャンって、ちょうど今50歳くらいになっていて、例えばウイントン・マルサリス周辺やジョシュア・レッドマン周辺とかですけど、ロバート・グラスパーの周りのミュージシャンが影響を受けてきたのはその世代なんです。ちょうどジャズが変わる所を辿るとそこに辿り着くから、そこが起点だったんだろうなと。まぁそこから始めた最初の頃は、音楽としてはかなり優れていましたけど、録音作品=商品としてはまだ<助走期間>だったかもしれないなと。

後藤:その辺りをこの本の中で、柳樂さんが非常に丁寧に、私のような物わかりの悪い親父に解説してくれてるんで(笑)、僕もずいぶん見方が変わりました。

柳樂:80年代の終わりから90年代をどう考えるかというのが、後藤さんが再三仰ってる、いーぐるに熱心に通っているジャズ・リスナーと、僕世代のリスナーの乖離の理由になっていると思うので、こういう本を作ろうという話が出たときに、僕は最初にそこを埋めたいなと思いました。さらに言うと、そこの時代のジャズをずーっと追ってたジャズ評論家って意外といなかったんですよ、それも乖離の理由になっていたと思いますね。

後藤:それは当然で、誰だってつまらないものを評論する気にならないでしょ(笑)。

村井:僕も新譜評は書いてましたけど、長いものを書けというオファーもないし、発表する当てもないけど書こう!っていう程音楽にパワーがなかった。

柳樂:そこを進んで書いてたわけではないけど、定点観測的にずっと見ていたのが村井さんだったということで、村井さんはこの鼎談には適任だったと思いますね。ちなみにインタビューはやってなかったんですか?

村井:ウイントン・マルサリスのインタビューはやったことないですね、ジョシュアは最近やるけど。

後藤:やらなかったのは、やりたくないからやらなかったんでしょ?

村井:断ったわけじゃないけど、やりたくないような顔をしてたんじゃないですか(笑)。でもビル・フリゼールとかパット・メセニーとかジョン・ゾーンとかいっぱいやったけど。

後藤:結局好きな人しかやってないじゃない(笑)。

村井:そういえばそうですね(笑)。

後藤:僕もビル・フリゼールとかパット・メセニーは好きで、わりと熱心にライヴにも行ったし、新譜もやっぱり面白かったですよね。

村井:個人と音楽ジャンルを同じにしちゃいけないんだけど、ウイントン・マルサリスとヒップホップって同じくらいにデビューしてるでしょ。ウイントンがデビューした頃ヒップホップも始まっていて、同じアメリカン・アフリカンと言えども出自も目的も違うものが、同時にアメリカの中で流行って、聴く方はその両方が聴けてたんだよね。

柳樂:すごく分かりやすいのは、ウイントン・マルサリスの兄のブランフォード・マルサリスが、スパイク・リーという映画監督と組んで90年ごろに色んな映画を作っていたんですけど、その映画のテーマがヒップホップとジャズなんです。代表的なのが『ドゥ・ザ・ライト・シング』と『モ’・ベター・ブルース』です。スパイク・リーというのは人種問題を結びつけた映画を撮る人なので、ちょうどそれが両方同時に出てきて、その両方に影響を受けたのが今の30代のジャズ・ミュージシャン。そういう部分が<助走期間>の理由ではありますね。

村井:その両方が物心ついた頃から自分の周りにあった人たちが、それを本当に自分のものにするのには10数年かかると思うんだよね。80年代に無理矢理ポップとジャズをくっつけようとしても上手くいってない。

後藤:マイルスも含めて。

柳樂:そうですね、マイルスは失敗の代表例みたいになってますけど。『Doo Bop』が。

後藤:ま、本人が作ったんじゃないからしょうがない。

村井:2曲くらいやって亡くなったので、残りは後からサンプリングとかして形にしたんですね。ま、あれが駄作・愚作って言われるとマイルスが化けて出てきそうだけど。

後藤:そんなにつまんないこともないと思うけど。

柳樂:あれのシングル盤でヒップホップのトラックを抜いてマイルスのソロだけにしたのがあるんだけど、それが一番いいです。

後藤:ひどいなぁ(笑)。

村井:身もふたもないことを(笑)。

<ジャズ史の中の連続性>

村井:この本では今のようなことも含め色んな話をしたわけですけど、なんとなくジャズって、1950年代と60年代の20年間がジャズだって言われてて、それも分かるといえば分かる。100年中20年。ジャズの一般的なイメージだとその時代で、ラジオ番組や、一般誌なんかの特集でも、「ジャズ」っていったら50年代〜60年代物で、最初にかけた1910年代のものは採り上げられないですよね。

村井:この本では今のようなことも含め色んな話をしたわけですけど、なんとなくジャズって、1950年代と60年代の20年間がジャズだって言われてて、それも分かるといえば分かる。100年中20年。ジャズの一般的なイメージだとその時代で、ラジオ番組や、一般誌なんかの特集でも、「ジャズ」っていったら50年代〜60年代物で、最初にかけた1910年代のものは採り上げられないですよね。

後藤:うちも商売なので、普通の人のジャズのイメージに合わせると50年代〜60年代のハード・バップからモードまでがうちでかけるアルバムの7割くらいを占めていますね。街中のBGMでかかるジャズもだいたいその辺り。たしかにこの時期のジャズって面白いし充実してたというのもあるんですけど、よく考えてみるとジャズの歴史ってもっと長いわけで、そういう長いスパンで見てみると、40年代後半チャーリー・パーカーに始まって60年代末に終焉したモダン・ジャズの歴史は100年のジャズ史の中では単なるエピソードかもしれない。20/100では歴史の1/5にしかならない。残りの4/5も勘案すると現代ジャズというのは決して鬼っ子のようなものではなくって、明らかに連続性があると思うんです。

村井:100—20=80。割る2とすると、それの前後に40年ずつくっついているわけですね。この本はその辺りも意図していて、100年を20年だけで語るのは止めようよと。

柳樂:僕の友達で瀬川昌久さんという音楽評論家の方がいらして。

村井:来年94歳になられる。

柳樂:ジャズの歴史の9割を生きてらっしゃる大先生で。

後藤:生でチャーリー・パーカーを観てらして。

柳樂:でも、チャーリー・パーカーにそんなに興味がなさそうな所があるんですよね。

後藤:あまりノラない(笑)。

村井:皆が、“先生、パーカーどうでした?”って聞いても、“まぁよかったですね”くらいで終わっちゃうんだよね。そのとき観たスタン・ケントン・オーケストラの話ばかりして。

柳樂:瀬川さんって、その時期にあまり熱意がないんですよ。逆にそれ以前のヴォーカルものとか、ビッグ・バンドがお好きで。2000年代の新しいビッグ・バンドがすごくお好きで、未だにライヴに足を運んでらっしゃる。

後藤:瀬川さんのアンテナは鋭いですよ、挾間美帆さんのことはごく早い時期からキャッチしていて。僕は挾間さんは現代ジャズのトップの一人だと思いますけど、そういう人を探し出すアンテナはすごい。

柳樂:だから、ビ・バップが登場する前からジャズを聴いてる人にとっては、もしかしたらあの時期がすごく特殊で、その前後が実はしっくりきてる人もいるかもしれないから、いままでは目立たなかったそういう人の嗜好みたいなものも入ってる本って感じです。

後藤:だからジャズ史をもっとフラットに見ようってことなんですよ。たしかに50年代〜60年代が素晴らしいのは間違いないんですけど、その前のジャズにあった考え方、例えばルイ・アームストロングっていう人はコルネット奏者なんだけどスキャット、ヴォーカルをやり、エンターテイナー性もある。つまりは発想の問題なんです、楽器だけじゃなく声やヴォーカルも一緒に使ってやるというのは、現代ジャズの中心的なテーマになってます。ロバート・グラスパーなど最近のジャズのアルバムには必ずと言っていいほどヴォーカル・トラックが入ってますし、カマシ・ワシントンやカート・ローゼンウィンケルの新譜でもヴォーカルやヴォイスが非常に有効に使われています。別の言い方をすれば、ジャズの中にヴォーカルを入れるというのはポピュラリティの確保という意味でも非常に有効なんです。ビ・バップ時代の裏方的な存在になってるディジー・ガレスピーもサッチモ同様にスキャットをやったり、エンターテイナー性もあったけれど、どうしてもチャーリー・パーカーの存在が大きいので相対的に過小評価的気味だった。現代ジャズというのは音そのものが直接繋がっているわけではないけど、発想という点ではルイ・アームストロングやディジー・ガレスピーの流れの延長線上にあると言っても決して間違いではないと思いますね。

村井:今の現役のミュージシャンが、モダン・ジャズ以前のアート・テイタムというすごいテクニシャンのピアニストを聴いていたり、あるいはもっと古い20年代のエディ・ラングってギタリストについて語ったり、音楽を自分なりに参照するというケースもすごく増えていて、それはここ数年の話なんですよ。さっきの柳樂さんの話にもあった、学校で幅広い音楽知識を得ているというのもありますね。

<日本のジャズ・ファンの特殊性と、その見直し>

柳樂:2017年ってナット・キング・コールがらみのアルバムが何枚か出たんです。グレゴリー・ポーターってグラミー賞を穫ったヴォーカリストの『ナット・キング・コール・アンド・ミー』とか、ダイアナ・クラールの『ターン・アップ・ザ・クワイエット』です。実は、最近ナット・キング・コールの名前をすごくよく聞くんですよ。

後藤:僕はその理由がすごくよく分かるんです。ナット・キング・コールって歌唱テクニックが無茶苦茶上手い人なんです、もちろん上手いだけじゃなくって人の気持ちに入ってくるし、尚かつあの人のルーツはジャズ・ピアニストで、それからジャズ・ヴォーカリスト、その次はポピュラー・シンガー。全部トップになってるんです。インストゥルメンタル、ヴォーカル、ジャズ、ポピュラーと股がって成果を上げている。だから今再評価されているのは非常によくわかります。

柳樂:今までのジャズ史の中ではあまり重要視されてなかったタイプの人ですよね。あともう一つ理由があって、マーヴィン・ゲイがナット・キング・コールのことを大好きというのもあります。彼は『A Tribute To The Great Nat King Cole』という作品も出しています。今のミュージシャンはマーヴィン・ゲイとかの70年代のニュー・ソウルから大きな影響を受けていて、ナット・キング・コールはそのさらにルーツと言える。だから、スムースでマイルドでポップなブラック・ミュージックの歌唱法の系譜みたいな流れを遡ったときの源流にナット・キング・コールがいた──という感じで今、再び光が当たっている気がします。

後藤:ナット・キング・コールはなまじポピュラリティがあるので今までジャズ史の中では異端視されていた面がなくもないんですが、もっと大きな目でジャズ史を捉えてみると、異端どころかジャズのど真ん中なんですね。

村井:ポピュラー的に流行ったものを軽んじるというよくない傾向が日本のジャズ・ファンにはあったということですね。

後藤:それはあります、ただジャズというのは外来文化だから、それを輸入するときには啓蒙的なやり方をせざるを得なかったと思うんですよ。50年代に油井正一先生とかが日本にジャズを紹介するときに、本当はもっと幅広いはずのジャズの中からチャーリー・パーカーの系列にあるような芸術性の高いものを非常に高く評価して──それ自体は間違ってはいないんだけれど──結果的に同時期のジャイヴ・ミュージックやキャブ・キャロウェイ、ディジー・ガレスピーとかが相対的に低級なものだと偏見を持たれてしまった。これは大きいと思いますね。それが今見直されてる。

村井:その辺りは先覚者の意図もよく分かるんですね。“おちゃらけたものより、まずこれを聴きなさい!”って言った、その“まず”が60年間ずっと続いてる。

後藤:油井先生なんかの戦略はあの時代、決して間違っていなかったと思うんです。キャブ・キャロウェイとかは文化背景が違うから誤解もされるだろうし。

村井:そうなんですよね、だから黒人の音楽であって、しかもシリアスな音楽であるということが本質である、というのが戦後の日本のジャズの評価で、それがいわゆるモダン・ジャズの評価だったと思うんです。でも本当は、ブラック・ミュージックでありつつ白人の関与もすごく大きくて、しかもシリアスでありつつ非常にコミカルだったりシニカルだったりする部分もあるという、矛盾の塊みたいな音楽なんですね、ジャズって。だから面白いんですけど。そこを全面的に、今まで日本のジャズ評論家たちが見ていなかった部分も見てみようというのも、僕らがこの本でしようと思ったことなんです。

後藤:そうですね、まさにジャズ史の見直しです。それというのも現代のジャズが面白いから、それを語る意味もあるし、そこに過去との連続性を見いだす価値もあると思うんです。

村井:時間がオーバーしてしまいましたが──、ジャズという複雑怪奇な、しかしとっても素敵で、連続性があるくせに断絶していて──みたいな音楽について、無謀にも3人でその面白さの一端を今までとは違う切り口で発見しようよ──といった本を書きました。読んでいただけると、とてもうれしく思います。

柳樂:この本はそういう意図でやっているんですけど、全然難しい感じになっていないですよね。ジャズを高尚なものだって感じではないやり方で真面目に語っているという、なかなか他にない本ではありますね。

後藤:未だに僕はこの本を読み返してるんです。もちろんゲラの段階で何度も見ましたけど、本になるとお二人の話したこともじっくり読むことが出来るから僕自身が凄く勉強になるんです。村井さんはこの本の前に『あなたの聴き方を変えるジャズ史』という本を出されていて、そこで書かれていたことがこの本では具体的な例として出ているのでそれがすごく役に立ちました。柳樂さんは、今のジャズが過去のジャズとどう繋がっているのかという<ジャズ史の連続性>を、この本でとても丁寧に説明されていて、今三回くらい読み返してるんですけどものすごく役に立ってます。もちろん私はヒップホップ体験などないので、頭の中で分かっているだけで実感する所までは行ってませんが、柳樂さんが仰っていることはきちんとミュージシャンの証言という形で裏をとってあるので納得してます。この人が強いのは、おそらく来日ミュージシャンのインタビューを一番数多く取っていて、雑誌に載らないようなものまで取ってる。この情報量はとんでもないもので、これは一次情報だからものすごく役に立つんです。今の第一線ミュージシャンの生の情報が非常に分かりやすい語り口でこの本には入っていてたいへん勉強になります。

村井:豊かなジャズ生活のために、お読みいただければ楽しいんじゃないかと思います。今日はどうもありがとうございました。(場内拍手)

この後、サイン会が行われた。

◎柳樂光隆氏制作の『100年のジャズを聴く』刊行記念トークイベント・プレイリストです

https://open.spotify.com/user/elis.ragina/playlist/3EaEAsyRG231Ue0tZY0j8E

『100年のジャズを聴く』 のご案内

-

購入する

-

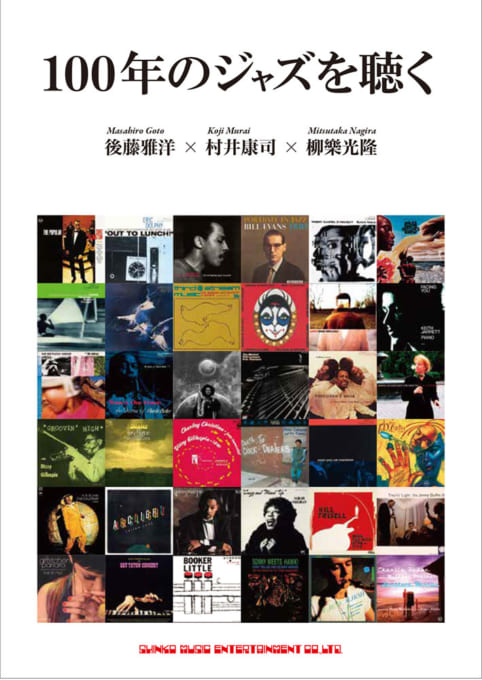

100年のジャズを聴く

A5判 / 272ページ / ¥ 2,200

JAZZは、元気か?

「新しいチャプター」を迎えて、ここ数年、再び大きな盛り上がりを見せているジャズ・シーン。だが、かつて「死んだ」と言われたジャズ。

では「いまのジャズ」とは何なのか?──初のジャズ・レコード録音から100年の今年、その掉尾を飾る鼎談集の緊急発売!

30、50、70 代──異なる世代を代表するジャズ評論家3人が、語り尽くした15時間。

そして……ジャズは強く生き残っていた!■後藤雅洋(ジャズ喫茶「いーぐる」オーナー)ムック「ジャズ・ヴォーカル・コレクション」監修など

■村井康司(ジャズ評論家)「あなたの聴き方を変えるジャズ史」など

■柳樂光隆(ジャズ評論家)「Jazz The New Chapter」シリーズなど異なる世代の彼らが、それぞれの見地からジャズのあれこれを語り合ったこの鼎談集は、ジャズとは何か?に対するヒントが満載!

丁々発止のスリルも満載! へえ!なトリビアも満載!!な内容となっている。かゆいところに手が届く注釈も充実し、より理解を深めるためのディスクガイドも掲載。ベテランから初心者まで、すべてのジャズ・ファン必読の一冊!!

「パーカー、マイルス、エヴァンスは素晴らしいが、彼らのジャズはすでに消費され尽くした」(後藤)

「ネット時代になり、聴き方も変わったが、ミュージシャンの意識も大きく変化した。いまはチーム力の時代です」(柳樂)

「一人のインプロヴァイザーが現れてジャズを変えたり、“真剣勝負”が求められた時代には、もう戻れない」(村井)

「いまは、反抗するような熱い音楽より、低い温度感の音楽が求められている」(柳樂)

「50年、聴き続けてきた僕の耳にも、いまの新しいジャズは面白い。これはジャズだと断言できる」(後藤)

「これからどこへ向かうか、ジャズの道がまだ見えなかった100年前の状況に似ているかもしれない」(村井)【CONTENTS】

序章 いま、ジャズのライヴが面白い第1章「モンクはリトマス試験紙、こいつはジャズがわかってるかどうかって」

[コラム1]1970年以降のジャズ・シーンを駆け足でたどる

聴く・聴き直すためのディスクガイド①第2章「やっぱりその時代にとって一番気持ちのいいサウンドっていうのがあるわけです」

[コラム2]ヒップホップ以前と以後のジャズ

聴く・聴き直すためのディスクガイド②第3章「インターネットはジャズの世界も変えた。いいことだと思います」

[コラム3]他ジャンルの音楽とジャズの関係

聴く・聴き直すためのディスクガイド③

[コラム4]ライヴで知る新しいジャズの魅力終章 ジャズ、来るべきもの

![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)