いーぐる店主後藤雅洋さんが、原田和典さんを迎え撃つ『100年のジャズを聴く』刊行記念イヴェント第3弾レポート

刊行記念トーク・イヴェントとしては第3弾となる、「『100年のジャズを聴く』刊行記念イヴェント@いーぐる~その2」が、ゲストに原田和典さんを迎え、いーぐる店主後藤雅洋さんの司会進行により2月24日に開催された。

後藤雅洋(以下後藤):村井康司さん、柳樂光隆さんとの鼎談集「100年のジャズを聴く」は私が企画発案しました。私が経営しているジャズ喫茶いーぐるが、昨年オープン50年を迎えました。それがジャズが初めて録音されてから100年の節目と重なって、100年のちょうど半分になりました。開店の年1967年から1984年くらいまではレコード盤、それ以降の新録はCDという形でジャズ喫茶でジャズを紹介してきました。ですから、ジャズ100年、いーぐる50周年を記念して作ろうと思い立った本なんです。

私はこの50年間ジャズの新譜を聴きライヴを観て、その時代時代の流行の波、ジャズの隆盛・停滞を体感してきました。私はジャズ喫茶を趣味でやっているわけではなく、お客さんにジャズの現況をフラットに伝えるというスタンスでやってきました。そうしたジャズ紹介者としての立場で言いますと、ここ数年は明らかにジャズが上げ潮になっていると思うんです。1990年代後半辺りから10年くらいのジャズはあまり面白いとは思いませんでした。理由ははっきりしていて、高い演奏技術を持ったミュージシャンは大勢いるんですが、オリジナリティというかジャズマンらしい個性が感じられない、何を表現したいのか分からない──という人が多かったように思います。それがここ数年演奏技術の裏付けもありかつ音楽的主張が明快な演奏がライヴも新譜でも増えてきた。今日イヴェントが始まる前にかけていたカート・ローゼンウィンケルやカマシ・ワシントンといった人達ですね。しかしこうした最近の好ましい傾向を、僕が属する団塊世代とかもう少し下の世代の伝統的なジャズ・ファンは今一つ理解していないような所もあるんですね。最近の若いジャズ・ファンは、本鼎談の参加者の一人である柳樂光隆さんが「Jazz The New Chapter」の中で展開されているような新しいタイプのジャズ観を背景としている。そういった柔軟なファン層と伝統的なジャズのファン層の間に断絶があるんです。その断絶をなんとか埋めたいと思いこの本を作りました。

この鼎談集についてネット上では柳樂さんや村井さんのファンからの反応が活発ですが、伝統的なファンの声はあまり聞こえてこない──、というわけで、これまでの刊行トーク・イヴェントでは鼎談参加者しか喋ってこなかったんですが、今回は──伝統的なジャズ・ファンの代表といっていいのかどうかわかりませんが、音楽評論家の原田和典さんを読者代表としてお迎えして、いろいろお話を伺いたいと思います。

原田和典(以下原田):よろしくお願いいたします。

後藤:まず率直にこの本の感想を語っていただけますでしょうか。

原田:もちろん面白かったし、御三方がとても雄弁である。これは全編ジャム・セッションみたいにしてやったんですか?

後藤:(笑)3人でこの店で毎回テーマを決めて話したんですが、狙い通りに話が進むわけではないのであまり細かい打ち合わせはしなかったんです。だからあらかじめ落とし所を考えてやったわけじゃなく、そういう意味ではジャム・セッション的にやりました。

原田:会話の打ち合いの歯切れの良さとかテンポの良さが凄くて、僕はこういう仕事をしている上でこの中に混ざることができるだろうか──と考えながら読んだんですよ。これはもう御三方のプレイで、訥弁な自分は追っ付かないと思いました。だけど読む分には凄くスリリングですよね。

後藤:非常にうれしいお言葉なんですけど、喋っているときはお互い話がかみ合わないところもありましたが、本間さん(本間翔悟)が非常に有能な編集技術を駆使して、分かりやすくして下さいました(笑)。

原田:12年前の「ジャズ構造改革〜熱血トリオ座談会」(後藤さん、村井さん、中山康樹さんの鼎談:2006年彩流社 刊)と比べると、「100年のジャズを聴く」の方が他のジャンルが出てくるんですよ。メタル・バンドのメシュガーやハリー・スミスが編纂した『アンソロジー・オブ・アメリカン』とか。そのジャンルの広がりが凄くて、“ジャズ・ファンはジャズだけ聴いててもジャズを把握できない”という事実を突きつけられたように思えたんです。

後藤:そう言ってもらえるのはうれしいです、まさにそれが私の狙いだったんです。一部のオールド・ファンはこの本を「構造改革~」の延長線上で見ているようですが、発想がまったく違うのですね。柳樂さんをゲストに迎えたのもそれが大きな理由でした。「構造改革〜」は僕も村井さんも中山さんもジャズ・プロパーだから、結局ジャズの話になっちゃうんですよ。しかし現在のジャズ・シーンはそれだけではわからないのですね。その点柳樂さんは世代も聴いてきた音楽のバックグラウンドも僕らとまったく違う、僕らジャズジジイが知らないことを彼はたくさん知ってる。ただ僕と柳樂さんが直接話しても音楽的体験が違うので話が噛み合わない。その間の翻訳を村井さんにお願いしたんです。村井さんの近著「あなたの聴き方を変えるジャズ史」ではジャズという音楽をカントリーやロック、ブルースといったアメリカの幅広い音楽史の中で捉えて解説されている、そういう視点の方に加わっていただいて、頑固なジャズ親父に対し柳樂さんが話される現況を解説していただこうと思ったんです。まぁ分かった者同士が話すと当事者は分かっていても他の人には分からないことも多い、これは避けなきゃいけないし、また分からない人に説明することは大切なので、私と柳樂さんの齟齬を村井さんに上手くフォローしてもらいました。

原田:トリオだと、村井さんがベーシスト的な役割で後藤さんと柳樂さんをつなげてる──という印象でした。

後藤:(笑)あの鼎談では僕が一番得をしたんです。ふだん自分が作った本は後から読み直したりはしないんですけど、この「100年のジャズを聴く」は3回くらい読み直しました。最初は自分の発言のチェックだったんですが、後になると村井さんや柳樂さんの発言をへぇ〜って読んで勉強しました。

原田:僕も勉強になりました。目が覚めるような思いがしたのは90ページのジョン・ダミアン。僕は“謎多きレッスンプロ”と呼んでいたんですけど、バークリー音楽大のギターの先生で、本当に音源や映像が少ないんです。YouTubeに残っている動画では膝の上にギターを寝かせて弾いてるものだけだったんですけど、柳樂さんのお話で色々知ることができました。福盛進也さんのお名前も、柳樂さんの発言で初めて知りました。ポール・ブレイやメリー・ルー・ウィリアムス等、日本ではあまり活字にならない素晴らしい奏者に関して検証がなされているのも、嬉しかったです。

後藤:ではここらで、原田さんの選曲で何か聴きましょうか。

原田:本の18ページから、セロニアス・モンクについて御三方が語ってらっしゃるので、モンク関連の曲を持ってきました。昨年2017年はモンク生誕100年なんですけど、僕のようなかつての世代はモンクは1920年生まれ──と思ってたんですね。クリント・イーストウッドが「ストレート・ノー・チェイサー」というモンクのドキュメンタリー映画を編集するときに、バイオグラフィを改めて調べて、モンクは1917年生まれだ──という事実を突き止めたと記憶しています。それで昨年が生誕100年となって色々なトリビュート盤や音源が出て、それらを聴いて思ったんですけど、モンクの曲って“ここをこういじってやろう……”っていう音楽家の探究心をくすぐるんですね。それで持ってきたのがマストの作品。これは熱い物を感じてジャケットもカッコよくて買ってから相当聴いてます。

後藤:これは面白いですね。

原田:曲が全部つながっていて、突然ギターがとろ〜〜んと入ってきたりリズムが変わったり、ヤバイ酩酊感がいっぱいで。今日はその中から「Misterioso」を。

1.MAST 『Thelonious Sphere Monk』 “Misterioso”

原田:このアルバムで初めて「Misterioso」という曲を知って、そこからオリジナル・ヴァージョンに辿り着く方もいらっしゃると思うんです。

後藤: 80年代のハル・ウィルナー制作のモンクのトリビュート盤に匹敵する、21世紀ヴァージョンとして面白いですよね。

原田:ハル・ウィルナーのアルバムは日本では84年発売で、当時はまだモンク本人と共演したミュージシャンが生きていて、エルヴィン・ジョーンズやジョニー・グリフィン、チャーリー・ラウズとかも入っていて、関係者の追善公演みたいなのも半分あって、後はドナルド・フェイゲンやジョー・ジャクソンとかジャズ好きだけどジャズ畑に分類されていない人たちが入って渾然一体となっていたんですけど、今、このMASTのように一アーティストでこんなに多彩な世界をセロニアス・モンクの楽曲で描けるのは素晴らしいと思います。

後藤:ハル・ウィルナー制作のアルバムはジャズ・ミュージシャンだけではなくロック・ミュージシャンも入っていて色んなカラーが出るからね。それに比べればこれは一人でやってるところが凄い。

原田:モンクが亡くなってもう40年近く経っていることもあって、乱暴に言えば生前の彼とお手合わせした者は限りなく少なくなっている。でもそのほうが、演者も想像の翼を広げて好き勝手なことができるのかな、と思うんです。後10年くらいすればマイルス・ディヴィスの音楽がそうなるかもしれないし。

後藤:もうすでになりつつあるでしょう、先日ロバート・グラスパーがマイルス物をやったけど、マイルスと関係ないっていえば関係ないし、ちょっと前に出たチャーリー・パーカーのトリビュート盤のダニー・マッキャスリンにしても全然パーカーのフレーズじゃないんだけど、パーカーが活躍した40年代の気分が出てるわけですよね。

原田:あれは不思議なものですよね。

後藤:今、まさに原田さんが仰ったように、どこかでパーカーやマイルスの音楽にインスパイアはされてるんだろうけど、直接フレーズをコピーするということではないレベルで。

原田:それが面白いんですよ。パーカーやマイルスを素材としてどんな新鮮な料理を味わわせてくれるのか。

後藤:ジャズは元々他人の音楽の引用は多いじゃないですか、パーカーにしても演奏する曲の半分くらいはティン・パン・アレイのミュージカル楽曲を使ったりしているわけでしょ。そういうことに対して非常にどん欲だし、全然悪いことではない。曲を自由に使うというのはジャズ特有の精神で、それが今でも生きている。

原田:ともかく『The Passion Of Charlie Parker』はヴォーカルが主役という点でもびっくりしましたし、アルト・サックスが出てこない(笑)。どれだけ天の邪鬼なプロデューサーなんだろうって。でも何度も聴きたくなるんです。

後藤:ジャズ100年を迎えジャズはいろいろな意味で完全に新しいディメンションに入ったと思うんです。とはいえジャズという音楽はポップスやロックのように曲中心じゃないんです。ビートルズは「イエスタディ」からそう簡単には離れられないけど、ジャズの場合、スタンダード・ナンバーの半分くらいはティン・パン・アレイですし、今かけたモンクの曲もオリジナルとは全然関係ない形になっていても、やっぱりジャズ的なスピリッツは感じられるわけです。楽曲を自分流に換骨奪胎するようなやり方は当時のパーカーがやったことと同じといえば同じジャズの精神です。

原田:「ジャズ批評」で「モンク特集」という本を作った1990年代中頃に、モンクのトリビュート・アルバムを沢山集めて聴いたんですけど、正直言って本人の演奏を聴いた方が全然いいと思った。ところが最近の音源を聴くと、もうそんなことは言えない状況で、モンクからここまで発展したか!という別物なんです。1982年に亡くなって1970年代初頭にはレコーディングを停止したセロニアス・モンクの音楽には無い物で。だから往年のモンクやパーカーのトリビュート盤を聴くとパーカーやモンクに会いたくなってしまうんですけど、最近の『The Passion Of Charlie Parker』とか『Thelonious Sphere Monk』を聴くと、パーカーやモンクに聴かせたくなってしまうんです。

あなたの音楽をここまで発展させた人がいますよ、How do you feel?って。

後藤:面白いですね、何て言うでしょうね。

原田:伝記物を読むとモンクは他の人が自分の曲を演奏することに対しては厳しかったようですね、“みんな俺の音楽を間違って解釈している”って。だけど逆にここまで間違って演奏したら喜んでくれるかな──と。で、もう一曲モンク関連を持って来ました。先ほどのマストは伝統的なジャズ・ファンには“どこがモンクなの?”って言われそうなので、伝統的なもの寄りの物で、マット・キングというピアニストの『Monk In Brazil』というアルバムを。曲は”Skippy”、ショーロというかサンバっぽいので聴いてください。

2.Matt King 『Monk In Brazil』 “Skippy”

後藤:僕は初めて聴いたんですけど、これはいいですね気に入りました。

原田:マット・キングはウィリアム・パターソン大学で、ベースのルーファス・リードとかと共にジャズを教えている人なんですけど、僕が彼を最初に知ったのはビル・ウェアっていう電気ヴィブラフォンの第一人者とやった作品。ビル・ウェアはグルーヴ・コレクティヴっていうジャズとヒップホップを荒っぽくくっつけた90年代初頭の大型ジャズ・ユニットを引っ張っていて、ニューヨークにあったライヴハウス、ニッティング・ファクトリーでよく演奏していた。マット・キングもかつてはかなり尖っていたんですけど、今は教える側でもあるし、昔からあるジャズの古典的なミュージシャンの楽曲を分かりやすいポップな感じで紹介しています。

後藤:これだと昔ながらのジャズ・ファンも割合抵抗無く聴けると思います、さっきのMASTだと抵抗を感じちゃう人もいるんでしょうね……僕は好きだけど。

原田:僕もMASTの『Thelonious Sphere Monk』をいきなり聴かされて、“この曲はなんだ?”って聞かれたら、当てる自信はないです。

後藤:ジャズ・ファンは本来革新的で、今までにない新しい音楽としてジャズを聴いてたんですけど、ある時期から、ハード・バップからモード期ぐらいまでの限定したスタイルだけをジャズだと決めつけて、そこから外れていくとダメということになってしまった。早い話がマイルス・ディヴィスがエレクトリック・ジャズを始めた60年代末は非難囂々でしたよね。革新的だったものが保守反動化する現象というのは非常に面白いなと思うんですけど……。

それはそうとして、他の音楽も聴いてみましょうか。エリック・ドルフィーとか原田さんはどう捉えてらっしゃるんですか? この本「100年のジャズを聴く」でも僕ら3人がドルフィーのことを色々語ってますが。

原田:全く異論も何もないです、僕もドルフィー大好きですから。でもそうなるとドルフィー・ファンの集いになってしまうので。

後藤:どこか異論はないですか?

原田:異論を感じる──というか、僕が最初ジャズを聴き始めて、良さが分からなかったのはスタン・ゲッツです。もやもやしていて。あとはギル・エヴァンス。これももやもやして、好きになるまでもの凄く時間がかりました。モノラルのラジカセからステレオ・コンポに変えた時期に、スタン・ゲッツの芯のある音色や、ギル・エヴァンスのハーモニーの広がりが分かって。

後藤:僕もジャズを聴きだした頃は意外かもしれませんがマイルスが全然わからなくて。普通にいいなぁって思ったのはオスカー・ピーターソンやビル・エヴァンス。あとはM.J.Q.(モダン・ジャズ・カルテット)ぐらいかな。だから、みんな口にこそ出さないけど、ジャズって最初はわけわからない音楽だって思ってたんじゃないですか(笑)。

原田:そうやって考えるとエリック・ドルフィーって強烈で一発で飛び込んで来ました。

後藤:僕が二十歳でジャズ喫茶を始めた頃はまだジャズをそんなに知らないから、ジャズに詳しい友人にレコードを選んでもらったんです。その中にドルフィーがブッカー・リトルと一緒にやった『AT THE FIVE SPOT Vol.1』があったんです。もちろんエリック・ドルフィーもブッカー・リトルも初めて聴いたんですけど、不思議なもので最初からこれはカッコいいと思えたんです。

原田:なんか掴まれますね。

後藤:とはいえ、ドルフィーみたいなのは嫌いだって人もいますよね。わけがわからんとか。じゃ、ドルフィー聴きましょうか。

原田:ドルフィー史上の中で、僕が聴いててわけがわからなくて一番頭を抱えた曲が『Other Aspects』の「Jim Crow」なんです。一時期ピアノがポール・ブレイという説もあったんですけど、これ実はフュージョンで有名になったボブ・ジェームスなんです。本人に確かめたら、俺だって言ってました。それで、女性ヴォーカルが入ってるって言われてたんですけど、これも違って、カウンターテナー、男性の高い声なんです。

後藤:え! そうなんですか!

原田:だからカウンターテナーとピアノとエリック・ドルフィーの〈ぶきょぶきょ〉なんです。長い演奏なんですけど。

後藤:途中フェードアウトで聴いてみましょう。

3.Eric Dolphy 『Other Aspects』 “Jim Crow”

後藤:僕もこの曲を聴いたときに“??”と感じたんですけど、あのヴォーカルがわけわからなくて、これはいったい誰が主導のアルバムなんですか?

原田:ミシガン州アナーバーという所の現代音楽祭みたいな物にボブ・ジェームスが関わっていて、エリック・ドルフィーを呼んだそうです。ただ原テープを所有していたのはボブではなくて、ドルフィーの友人のヘイル・スミスという作曲家だそうです。

後藤:「100年のジャズを聴く」の中でもエリック・ドルフィーについて色々語っているんだけども、コンポーザーとしての実力を発揮できたのは「Out To Lunch」しかないから──みたいなことを言ってるんだけど、こういうような演奏がもっと発掘されるとまた違う見方が出てくると思うんだけどね。

原田:流星の如くというか、実働4年なんですよね。

後藤:4年でこれだけやったんだからね。で、僕は店を始めて、そこでエリック・ドルフィーを初めて聴いて──これはモンクも同じなんだけど、最初エッ!?って思ったんだけどすぐに好きになったのは、二人とも異様なフレーズなんだけど「あざとさ」がないんですよ、奇をてらった所が全くない。僕はワザとへんなことをやって気を惹こうとするあざとさが一番嫌いなんです。嫌いだから拒絶反応も大きい。モンクもドルフィーも明確な彼らなりの音楽的ロジックがあって──これは我々には分からないものですが、独自のオリジナリティ、はっきりとし自己主張の核を持っている。当時素人の耳だった僕にもそれはしっかりと伝わって来たんです。それと、これは鼎談の中のモンクの所でも話したんですが、彼の音色やタッチやニュアンスといったもの、譜面上では解析できないものがいいんです。ドルフィーでいえば腰が強く艶があるアルトの音色ですね。これが理屈じゃなくジャズ・ファンの琴線に触れるんです。モンクの場合はタッチ、リズムの引っかかりが聴き手の心に引っかかる。で、チャーリー・パーカーに惹かれるのはあのタイトな音色と得も言われぬスピード感ですね。

原田:ぼくはドラムが好きなので、セロニアス・モンクの音源に関しては、まずドラムから入ったんです。だからモンクのアルバムを聴くということは、マックス・ローチ、アート・ブレイキー、ケニー・クラークなどのいい所が聴けるんですよね。その後のフランキー・ダンロップも好きです、フル・バンド上がりのドラムですごくいいし。モンクにはいいリズムが付いてくるんです、彼のピアノのリズムに、ドラムの絶妙なリズムが重なるのですから快感です。エリック・ドルフィーに関しても同じです、ロイ・ヘインズ、トニー・ウィリアムス、マックス・ローチと以下同文で(笑)。J.C.モーゼスって渋いドラマーはドルフィーの所で初めて知りました。

後藤:たまたま今ドラムスの話になったんですけど、最近のジャズが面白い理由の半分くらいはドラマーの技術レベルが圧倒的に上がってるからだと思うんです。マーク・ジュリアナやアントニオ・サンチェスとか、最近観たゴーゴー・ペンギンのドラマー、ロブ・ターナーとかもの凄く上手いでしょ。

原田:面白いですよね。観てて楽しいし、ドラムのライヴで何が楽しいかってっていうと、叩いた所で音が出るんです。サックスやトランペットって指遣い観てても何だか分からないけど、ドラムはシンバルを叩けば、バシっていう音が出るあのカッコ良さ。

後藤:ずいぶん前ですが、原田さんがいーぐるの講演でジェラルド・クリーヴァーを紹介してくれましたよね、その後、ニューヨークでジェラルド・クリーヴァーを観たんですけど、本当に凄かったですね。

原田:彼はウディ・ショウなどのバンドにいたヴィクター・ルイスの教え子で、ハード・バップも大好きなんです。音のメリハリとか、タッチの起伏が尋常ではないと思います。マーク・ジュリアナがデヴィッド・ボウイの目にとまったように、クリーヴァーも誰かメジャーなシンガーと組めばさらに広く知られていくのは間違いない。本当に彼のリズムは瑞々しくて、生身のドラムのすごさというか。

後藤:そうですね。

原田:あと、ゴーゴー・ペンギンの曲でもありますけど、CDの音飛びを生でやっちゃう。ある意味CDという物に対して皮肉が籠ってるのかもしれないですね。上原ひろみも『ビヨンド・スタンダード』というアルバムで音飛び演奏をやっていますが、そういう機械からの影響って絶対あるだろうし、ドラムはまだまだ変わって行きますよ。

後藤:ジャズの変化っていうのは、かなり簡略化された言い方だけど、スウィングからビバップへの変化は2ビートから4ビートへリズムの細分化が行われ、それがジャズの進化につながってる──というのがありますね。そういう観点からすると、現代のジャズの面白さというのは完全にその延長線上にありますよね。昔ではできなかった圧倒的なテクニックで。

原田:クリス・デイヴってとんでもないドラマーがいるんですけど、最初、20年くらい前かな、ケニー・ギャレットが連れて来たのを観たんですけど、ほぼずっと叩きっ放しのドラミングで、まるでジョージ川口ショウ、ジーン・クルーパ・ショウみたいなのに、でもこれがちゃんとアンサンブルになってるんです、“俺のドラムを聴け!”じゃないんです。それが今やドラムヘッズで開花して。ヒップホップのほうでも猛烈に評価されているドラマーなんだというのを、不勉強にして僕はここ数年で知りました。こういう人が脚光を浴びるとさらにドラムに対する聴き手の感度も上がりますよね。でも、僕自身は機械のビート万歳派でもあって、Y.M.O.が流行ったのが小学生の時で、Perfumeも好きなんですよ。人間はもっと機械に影響を受けまくってもいいと思いますね。

後藤:それは私も同感で、オジさん&爺さんジャズ・ファンは機械的なものを嫌がっていて、一時期ドラムンベースとか流行ったときも、僕がカッコいいって言うと皆からひんしゅくを買ってね。

原田:え〜! 4ヒーローとかいーぐるで音源がかかったのを僕聴いてますよ。時代に沿って素晴らしいと思いました。

後藤:デレク・ベイリーとDJ NINJがやってるのをカッコいいって言ったら村井さん(村井康司)にひんしゅくを買ったんです(笑)。

原田:あれは出たときに驚きましたね。

後藤:生理的な快感というか、あれは私にとってドルフィーなんかの快感とさほど変わらないんです

原田:僕はドラムンベースのテンポの早さが好きなんだよなぁ。

後藤:機械的なんだけどリズムが蹴躓いてるでしょ、ああいうところにシビれるんだよね。

原田:ドラムンベースは蹴躓く高速ボサノヴァ──。

後藤:それを人間がコピーしてやってるうちに、人間の感覚だけじゃ表現しないような、機械だからできた感覚が、人間の中に移植されたんでしょうね。だから原田さんが仰ったように、機械的なものをそんなに否定することはないと思う。そもそもピアノだって「音の出る機械」なんですよ。

原田:人間のDNAの中にそういった機械的なものがあるんですよ、きっと。

後藤:非人間的なものを人間化していくのもジャズの面白さだと思うんです。それでは、ここでまた音源聴きましょうか。

原田:フュージョンとジャズの関係というか、気になるものを持ってきました。

後藤:じゃ、それ聴きましょう。

原田:ロサンゼルスで活躍してるビッグ・ファット・バンドっていうのがあって、プロデューサーがリー・リトナー。で、アート・テイタムのピアノをサンプリングしたビッグ・バンドなんですね。どういうことかというと、2000年代のビッグ・バンドが1940年代に録音されたアート・テイタムのピアノに合わせて演奏していて、リー・リトナーがプロデュースをした作品なんです。フュージョンのリトナーとアート・テイタムがどう結びつくか。なんとグラミー賞にもノミネートされてまして。

後藤:では聴いてみましょう。

4.Big Phat Band 『At Your Age』 “Yesterdays”

後藤:これ、フュージョンじゃないじゃないですか。

原田:フュージョン系だと思ってるミュージシャンも実はこういう方向もあるのか──というのは僕にとっても驚きで。

後藤:フュージョン・ミュージシャンって言ってもジャズ・ミュージシャンだから、ジャズも当然できるわけですよね。

原田:僕がジャズを聴き始めた70年代後半って、ラジオをつけたらフュージョンがかかってました。ま、この音源もアナログ時代だったら無理なことをテクノロジーを使ってやったもので、この合わせ方がいいとは僕も思わないんですけど、それによってこの曲がグラミー賞にノミネートされ、それによって今を生きるファンが1950年代に亡くなっているアート・テイタムの名前を知る。これでまたテイタム・ファンが増えるのならそれはいいんじゃないかと。

後藤:そうですね。『100年のジャズを聴く』で、村井さんが“チャーリー・パーカーの和声感覚はアート・テイタムに影響を受けている”という事実を教えてくれて。それまでパーカーとテイタムを結びつけて考えたことはなかったんですけど、そういったこともこの鼎談で勉強させてもらいました。だからジャズって音楽はファンの気が付きにくい所で、連続性の糸がつながってる非常に面白いものだと思うんです。

話は変わるんですが、『100年のジャズを聴く』の中でポイントになったのがウィントン・マルサリスの存在なんですね。あと、ジョシュア・レッドマン。その辺りをどう評価するか?というところに見解の相違があったんですけど、その辺についていかがですか。

原田:僕は1970年生まれで、80年代にジャズをファンとして聴きまくり、90年から職業にするようになった。その80年にウィントン・マルサリスがデビューし、ジョシュア・レッドマンは僕が「ジャズ批評」に入った90年頃に話題の新人として出て来たわけで、彼らの動きは意識せざるを得ませんでした。ただ、ウィントンに関しては、最近どういうアルバムを出したのか答えられる人ってあまりいないと思うんです。2007年が最後の来日で、我々日本のジャズ・ファンが最近ウィントンの姿を見ることができたのは2016年日本公開の映画「ソング・オブ・ラホール」。パキスタンのミュージシャンがニューヨークに来てウィントンのリサイタルに参加するという作品です。アメリカで一番歴史のあるジャズ雑誌「ダウンビート」では2017年度もトランペット部門人気投票の第1位で、新たに「名声の殿堂」にも輝きました。ウィントンは、生きたままで殿堂入りしてしまったんです。

後藤:今や大御所なんだよね。

原田:ホームページにスケジュールは載ってるんですけど、全部コンサート・ホールです。ジャズ・クラブではなく。

後藤:鼎談でウィントンはいい演奏もあるけど頭デッカチなところは嫌だって、言ったんですけど、原田さんはその辺どう?

原田:僕が「ジャズ批評」に入った当時は、ウィントンはまだまだ日本で話題を集めていました。ジャズの世界で働いていくならいろんなスタイルや演奏を把握しなければいけない、最低限人気ミュージシャンの作品には耳を通しておかなければいけない──という気持ちがあったので『Jムード』や『スタンダード・タイム』などを遡って会社のCD棚から引っ張り出して聴きましたけど、やっぱりとっても難しい。

後藤:それはどういう意味で。

原田:テンポが突然ガラッと変わったり。

後藤:その辺のところを、村井さんなんかは素晴らしいって仰ってるんですよ。

原田:いや、僕には難しかった。『Jムード』に入っているオリジナル曲も、メロディがまったくつかめない。だってそれまでドナルド・バードの『Fuego』とかを聴いてきて、ファンキー節に惹かれていたわけですよ。

後藤:いや、それは(笑)、極端に古いじゃないですか。

原田:その辺が好きでブルーノートのアルバムをぼちぼち集めてきた自分が、ウィントンのもの凄いテンポでガンガン曲が変わっていくのを聴いてかなり疲れました。録音もヒンヤリしていて。

後藤:前回いーぐるでやった鼎談(村井、柳樂、後藤)では僕も若干意地になって、“あんなの面白くない”みたいなことを言ったんだけど、〈ジャズは感覚の革新〉だとすればそういうのに慣れなきゃいけないのかな──って感じもあるんだけど(笑)。

原田:いやぁ、僕も当時ナイーヴでしたから、これの良さが分からない自分はジャズに携わる編集者としてやっていけないんじゃないかって思いました。けど、やっぱり──どうですかね──というのがありますね。

後藤:あの時、村井さんも柳樂さんも仰ってましたけど、現代ジャズっていうのは、ああいうのが当たり前になっちゃってるでしょ。

原田:今、自然にああいう形に──。

後藤:そういったことに対して柳樂さんは「ウィントンは過渡期だったから」って言ってたんだけど、確かにその通りかなと思うんですよ、新しい試みが板に付く・定着するまでの時間、つまり、ウィントンでいえばまだ板に付いてないから違和感があったわけで、今はその手法も洗練されてきたから違和感がないのかな──とも思うんですよ。

原田:いやぁ、でも、“オレはこんなにトリッキーなアレンジをしてるんだぞ、できる技術があるんだぞ”ってのもあったと思うんですよ。

後藤:まさに僕はそこが鼻についたんです。“こんなにスゲエのやってるんだぞ”っていう。ただそう言うと、パーカーとガレスピーのビバップでも同じところが無くはないんだけど、彼らにはあまりそういう臭みを感じなくて、素直に「参りました」ってなる。この違いはいったい何なんだろうな。なぜウィントンには参ったって思えないんだろうっていうのは不思議といえば不思議。

原田:僕もウィントンには参ったって言わないですよ。テクニックはすごいから、トランペット奏者にとっては崇拝の対象かもしれないけど。

後藤:まぁ、ここで断定しちゃいけないんだけど、圧倒的なテクニックが聴き手にとって、ひけらかしに聴こえるか、参りましたってなるか、その違いって凄く興味がありますね。これはまったくの思いつきの仮説なんですけど、パーカーとか圧倒的なテクニックで演奏してる最中はもうハイになって楽しんでるんだと思うです。

原田:そりゃあもう!

後藤:パーカーのハイスピードな即興フレーズは、本人もハイになっていて我々もそれに同調できてハイになれるところがあるけど、ウィントンなんかの場合はそうはならない。

原田:『バード』という伝記映画に出てくるライヴ・シーンでは、観客が踊りながら楽しむ場面もありました。ノリノリだったんじゃないかと思うんです。

後藤:まぁそうでしょうね。おそらくそういうような所で、言語化できないような違いがパーカーとウィントンの同じハイテク演奏の間でもあったんだと思うんですよ。ウィントンってエレクトリックのマイルスをくだらないって言って、そうしたらキース・ジャレットがマイルスを擁護してウィントンとキースの間で論争が起きたりしましたよね。その一方でウィントンはデューク・エリントンを持ち上げたりしてましたけど、パーカーについてはほとんど言及してなかったですよね。

原田:聞いたことないですね。

後藤:不思議だなぁと思ったんだけど、そこに何か彼の隠された心の闇があるのかなと思うんです。

原田:あのセレブにも隠された闇があると。で、今日〈今、聴きたいウィントン〉ということで持ってきたのがフューズ・ワンというユニットなんですよ。

後藤:昔のフュージョンの?

原田:そうです、〈ウィントンの黒歴史〉と僕は呼んでるんですけど、お前フュージョンやってんじゃん!っていうヤツです。後でボロクソに言うわりに時代の流れでフュージョンのセッションに入っているんですよ。リード・ベースがスタンリー・クラーク、後ろでベースを弾いてるのがマーカス・ミラー、無茶苦茶スゴいメンバーですよ。それでウィントンはトランペットとフリューゲルホルンを吹いてるんです。フリューゲルホルンのウィントンってこのアルバムだけです。それで前半ウィントンのソロがあって、後半でトム・ブラウンっていう当時のフュージョン・トランぺッターのトップとバトルをするんですけど、これを聴いてみたいと思います。

5.Fuse One 『The Complete Recordings』 “In Celebration Of Human Spirit”

後藤:すごくいいじゃないですか。

原田:僕もいいと思うんですけど。

後藤:これ、フューズ・ワンですよね、80年くらい?

原田:81年です。プロデューサー、クリード・テイラーが時代と寝ていたほぼ最後の時代。

後藤:もちろん僕はこれを新譜で聴いてるんですけど、今日何十年ぶりくらいに聴いて二つの感想を持ちました。まず第一は、当時はこれをどフュージョンだと思って聴いてたんですけど、今聴くと、最近の音ってみんなこんな感じだから、特にフュージョンだって思わないですよね。言葉をもう少し付け加えると、これが新譜で出た頃は、あ、フュージョンだ、って聴いてて、だから良くないっていう刷り込みが若干あったような気がします。でも今聴いてみると特にフュージョンっぽくはないし、最近のジャズはみんなこんな感じだし。ま、ベースがちょっと古い感じはしますけど、それが一つ。そして今聴いてみると、圧倒的に演奏がいいんですよね、ウィントンがもの凄く良くて、もう一人のトランぺッター、トム・ブラウンと聴き比べると明らかにウィントンの方が勝ってますよね。

原田:そうなんです。

後藤:だからこれは黒歴史と言えば黒歴史かもしれないけれど、こういう演奏を聴くとやっぱりウィントンってスゴいと思うんですよ。

原田:これは19〜20歳くらいのときですかね。その頃が彼にとって一番エキサイティングだった……。

後藤:才能が開花してるというか、テクニックもあるし、単に上手いだけじゃなくてウィントンの自己表現が伝わってくるんですね。フュージョンっぽかったとしても僕はそれは全然問題なく聴けます、悪くないですよ。

原田:兄のブランフォード・マルサリスにしても色んなことをやってますしね。

後藤:ウィントンとブランフォードを比べた場合、当時、僕はブランフォードの方が好きでしたね。スティングとやった『ブリング・オン・ザ・ナイト』なんか滅茶苦茶いい演奏だったし、ブランフォードとケニー・カークランドの演奏は彼らのベストといってもいいものでしたよね。で、ウィントンの話は一段落ということで、ジョシュアはどうなんですか?

原田:ジョシュア・レッドマンはルックス通りの音だなぁって感じです、スマートなんです。「富士通コンコード・ジャズ・フェスティバル」で自分のグループを率いてホールでやったときは確かダナ・キャランのスーツを着て踊りながらオリジナル曲ばかり吹いていて、新しい感じの人が出てきた、モデルみたいだなって思いました。

後藤:原田さんのジョシュア観ってどうなんですか?

原田:テナー・サックスの音色の太さ、臭みを除去したような……。滑らかでスルスルした感じです。「ライヴ・バイ・ザ・シー」(97年)というイベントで、彼とマイケル・ブレッカーが「テナー・マッドネス」をバトルで演奏したんですが、何十コーラスもかけあいしていくうちに、ジョシュアのフレーズが尽きてきたのか、突然勢いが落ちた。当時、「スイングジャーナル」は彼を大きく持ち上げていたんですが、「話題先行」という印象を受けました。でも『コンパス』とかブラッド・メルドーとのデュオとか、ここ10年くらいのものは、いい感じに年齢を重ねているんじゃないかと思います。同年代ですから、やっぱり気になるんですよ。

でも、デビュー当時、彼がデューイ・レッドマンの息子って触れ込みで出てきたときの方がいちばん親しみを覚えました。最初に彼を聴いたのが、今日音源を持ってきたんですけど、マリオ・パヴォーンってベーシストのアルバムなんですよ。お父さんのデューイ・レッドマンやアンソニー・ブラクストンと交友のあるベーシストで、そこに駆け出しのジョシュアが入っているって感じで。

後藤:これは何年くらいの音源?

原田:1992年で、まだ彼が固まる前です。

後藤:じゃ、それを聴いてみましょう。

6.Mario Pavone 『Toulon Days』 “Toulon”

原田:まだ駆け出しの頃なんで、あまり出番は多くないですけれど。

後藤:ソロを取ってる部分がないんでアレなんですけど、僕はこれいいと思いますね。明らかに個性、自己主張が感じられて。「100年のジャズを聴く」の中では、僕は最初から最後まで“ジョシュアは面白くない、わざわざ聴くことはない”とかってひどい事を言ってるんですけど。今聴いてみると、本当に初期は悪くないですよね。だって、『ムード・スウィング』(1994年)なんかの前でしょ。

原田:ぜんぜん前ですね。当時『ムード・スウィング』を聴いて、難しいなぁと思ったんですよね。

後藤:その後の2枚組の『ヴィレッジ・ヴァンガード・ライヴ』とか。

原田:あれも難しかったな、僕は。新譜で出た時に仕事で何度か聴いたきり、聴き返していませんが。

後藤:その辺の感想はまったく同じなんですよね。特に難しいとは思わなかったけど、聴いてて時間のムダって感じがしたんです。いや、別にイヤな感じはしないし、難しいとも思わなかったし、上手いなとは思うけど、やっぱり、だからどうしたって感じがしちゃうんだよね。

原田:『ヴィレッジ・ヴァンガード・ライヴ』で、彼がエキサイトしているのを表わそうとしてるのか、ピィーってハイノートを突然出すんです。で、その音でどんどん上がっていく。ホンカーと呼ばれるサックス奏者がハイノートを出すときは、音域に無い音を興奮のあまりノリまくって出す感じなんですけど、ジョシュア・レッドマンは決して興奮しないんですよ。“オレはこのくらいのハイノートまで普通に出せますよ。うまいですから”って感じで。

後藤:ウィントンと同じいやらしさ、あざとさっていう──。

原田:いやぁ、なんだろ〜〜って感じはありましたね。1曲目が、ぼくの大好きなジーン・アモンズに捧げた「ジグ・ア・ジャグ」という自作なんですけど、これに関しては複雑な気持ちでした。アモンズ様をなんと心得る、ヴォン・フリーマンとチコ・フリーマン親子の「ジャグ・エイント・ゴーン」を聴いて出直してくれと……。

後藤:僕はそうまで思わなくて、映画のBGMだとかコンビニだとかでこういうのがかかっていてもぜんぜん邪魔にはならないけど、邪魔にならない音楽っていう意味でフュージョンなんかと同じ音楽だなって感じがしました。

原田:なるほど。

後藤:こういうのをいいって言う奴の神経ってどうなってんだろう、どこが面白いと思ってるのかさっぱり分からなかったですね。

原田:いやぁ、それもミュージシャンから見ると違ったりするんでしょうね。

後藤:そうなんですよ、これは過激発言かもしれないけど、ジャズ・ファンの非常に良くないスノッブな意識なんですよ。〈耳の肥えたジャズマンが良いって言ってるんだから良いに違いない、自分はよく分からないけどそれを良いと言ってるオレはカッコいいんだ!〉って、本当にくだらない俗物根性なんだよね。

原田:カート・ローゼンウィンケルの『ディープ・ソング』とか、他人名義の作品でフワッと吹いているいい塩梅のものがあって、もっとサイドメンとして活躍してもいいと思うんですけど、やっぱりネーム・バリューがありますからね……。ジョシュアやウィントンがきっかけでジャズ・ミュージシャンになったひとも世界中にいるでしょうね。

後藤:いや、だから、バンドマンだったらジョシュアとかウィントンはいいって言うに決まってるじゃない、だって上手いんだもの。バンドマンは技術的なものに対しての憧れって物凄く強いわけでしょ。だけど、それは完全に転倒した考え方で、技術というものは音楽的に自己表現をするための手段であって目的じゃないんですよ。確かにどんなに素晴らしい感情や美意識を持っていても、それを的確に音で表現する手段がないとどうしようもない、だから技術に憧れるのは当然なんだけど、それは結果ではなく過程に過ぎないんだよね。ミュージシャンがそう思うのはいいけど、その辺を勘違いして我々ファンが有り難がたがるというのは実にくだらない俗物根性だと思うよ、俺は。ジャズを、いや音楽をまったく分かってないっていうか、中途半端な耳なんだよね。

原田:今だったら僕はグラント・グリーンが好きだって堂々と言えるけど、「ジャズ批評」に入った頃はとりあってもらえなかったですよ。

後藤:私もジャズ喫茶を始めた頃、グラント・グリーンが好きって言うと、“お前、あんなダサいの好きなの?”って言われたんだよね。

原田:そうなんですよね。悔しかったですよ。今、一回りして“グラント・グリーンがカッコいい”とか、“ヒップホップのサンプリングになってる”とか言われるから、ほら見たか!って感じですよ。

後藤:で、今日は原田さんがこの「100年のジャズを聴く」をどう読んだか……という体験と、原田さんのジャズ観を伺おうと思っていたので、時間も迫ってきましたから、“これが俺のジャズ観だ”ということを端的に表せる曲をかけていただいて、それを聴いてお話ししましょう。

原田:すみません、長い曲を二つ、デヴィッド・マレイを持ってきたんですけど、まず一つが、彼が血気盛んで青筋立てて汗を飛ばして演奏してる80年代の作品、もう一つが最新作、彼が凄くいい歳の取り方してるのを僕は見習いたいです。最新作の『Blues For Memo』はヴォーカルが入っていて、昔のジョン・コルトレーン・カルテット&ジョニー・ハートマンみたいな歌と伴奏の関係じゃなく、ヴォーカルが入ったバンドで一つの音楽を同じ地平でやっている感じ。最近、デヴィッド・マレイはメイシー・グレイってもの凄いR&Bの大スターと共演をして若いファンにもその名前が広まって、フジ・ロックとかにも出ました。それじゃあ、最初に80年代の『Children』を途中までかけて、次に最新作『Blues For Memo』につなげられたらなぁと思います。

7.David Murray 『Children』 “David-Mingus”

8.David Murray 『Blues For Memo』”Blues For Memo”

原田:最新作はデヴィッド・マレイがどこにいるのか──ってくらい控え目にやって歌を入れて。

後藤:一枚目の方は僕なんかの印象でいくと、圧倒的にジェイムス・ブラッドウルマーの存在感があっていいなぁって思いました、二枚目はかなり感じが変わりましたね。

原田:デヴィッド・マレイがヴォーカルを入れた方向性に向かっているのを聴くと──息子世代とか下の世代とどんどん組むことで自分を活性化させているという印象を受けます。新しい価値観を入れて、そこから刺激を受けている。これはすごくいい歳の取り方だと思うんですよ。デヴィッド・マレイがここまで柔軟性のある人だとは思わなかったですね。70年代の生き残りと組んでロフト・ジャズ・オールスターズ・リユニオン的なものをやることもできるだろうに、そうではなく、次世代と共に創造しようというところに惹かれますね。

後藤:原田さんのジャズ観を、何かもう少しお話しいただけますか。ジャズ観というと大袈裟だけど、俺はこんなジャズが好きなんだ──というのを。

原田:熱い炎のような燃えるヤツですね。それはもうずーっとそうですね。愚直なまでに一直線に燃えるヤツ。これはもうジャズに限らずですけど。寒い地方で育ったので。だからECMって最初は僕には遠かったです。「ジャズ批評」で仕事をしていなかったら、今も黒人ハード・バップやファンキー・ジャズばかり繰り返し聴いてたと思います。だって、趣味に徹していればいいのですから。でも、それが職業になってしまった。見聞を広めることの大切さ、楽しさ。そうやって知ったなかにECMもあるんです。須藤克治さんというECM好きのライターに出会って色々教えてもらったこと、新宿ルミネの「ECM 25周年コンサート」(94年)の取材でジョン・サーマンやアヌアル・ブラヒムなどの演奏を目の当たりにしたことなどが重なって、ECMに飛び込んでいき、近しくなっていった。でもそのいっぽうで、学生の頃に聴いて、ふるえるほど感激したハンニバル・マーヴィン・ピーターソンやビリー・ハーパーのプレイは、しっかり体にこびりついていて、除去できるわけがない。熱さというのは、今流行らないかもしれないですけど、やっぱり熱さが。

後藤:そういう意味でいうとこの「100年のジャズを聴く」の中では、その熱さに対してかなり批判的なことが書いてあった──って仰ってましたよね。例えばカマシ・ワシントンなんかでも、デヴィッド・マレイのブロウとは全然違って、精神的スタンスっていうのかな。マレイは愚直なまでに熱いけどカマシって結構クールでしょ。ライヴを観てれば分かるけどわりあいクールな自分を保ってやってるよね。

原田:そうですね。あれだけのバンドの人数ですからね、一座みたいな。アレンジも細かいだろうし、アンサンブルにも気を使うだろうし・・。でもガッツは感じますよ、燃えるようなガッツを。カマシに関しては例えばドラムスとのデュオで、純即興で60分一本勝負とかでやるのを聴いてみたいですね。

後藤:そうそう最近YouTubeに上がってたんだけど、カマシはグレイトフル・デッドとかとも共演してるんだよね、マイペースで吹いてて。これがまたいいんですよ。

原田:それは観たいですね、グレイトフル・デッドはブランフォードとかデヴィッド・マレイともやったことがありますから。──それはちょっと面白いですね。グレイトフル・デッドをキーワードにジャズを切ってみるというのも。

後藤:では、最後なんですけど、最近のジャズ・シーンについての原田さんのご意見とか感想を伺おうかと。

原田:それはもう面白いですね、次から次へと新しい名前がこんなに出てくることは今までなかったと思うんですよ。名前を覚えきれないくらいに。

後藤:原田さんもそう思います?

原田:これだけ人が出てきて活気があるというのは、魅力があるから若い人が集まって来るわけですよ。つまりそれはカッコいいからなんです。それに10代から90代まで現役がいるんです。コジョ・ロニーというドラマーは12歳で、サックス奏者のジミー・ヒースやルー・ドナルドソンは今年92歳です。こんな年齢層の厚い音楽、なかなかないと思うんです。

後藤:ちょっと前に、村井さんとかと一緒にゴーゴー・ペンギンを観に行ったんですけど、昔の客層と全然違うんです、やっぱりお洒落でカッコいいわけですよ。一昔前のジャズ・ファンは薄汚くてぱっとしなかったけど。

原田:いやぁ若い人がジャズを聴きに来るのはうれしいですよ。新しいアートとかファッションとかと音楽はつながってますから。それはとても健全なことだし。あと何よりゴーゴー・ペンギンっていう名前が、僕はうれしかったなぁ、こういうかわいい名前のバンドが、名門ジャズ・レーベルのブルーノートから出てくるというのが、現代なんですよね。

後藤:そう言えばペンギン・カフェ・オーケストラも最近再編成して来たのを観に行きましたけど、面白かった。

原田:ペンギン・カフェ! 僕も行きたかった。

後藤:でもゴーゴー・ペンギンってちょっと変わってきたよね、よくいえば完成度が高いけれども、即興的なスリルはちょっと落ちた。前に観たときの方がラフな感じでスリルがありましたね。でも完成度が高いから普段ジャズを聴き慣れてない若い人たちが聴いたら、わかりやすくてノレるのかなと。最後はスタンディングでやってました。

え〜、話はだいたいこんな感じで終わりなんですけど、原田さん最後に一言。

原田:僕はずっとジャズを聴いてるんですよ、ホントに飽きずに。でも聴くごとに新鮮な気持ちなんです。だからこんなに長持ちする音楽はない、ラッキーなものに巡り会えたなと思います。若い頃に買ったレコードやCDを飽きずに聴けるということは、コスト・パフォーマンスが高いんですよ。で、今の音源やライブもすごく楽しい。ジャズに助けてもらって今まで来てるので、恩返しをしたい。皆さんにもジャズという音楽が持つ幸せを味わって楽しんでほしいし、ジャズについて語り合うことの意義深さを「100年のジャズを聴く」は示していると思います。

後藤:私なんかも90年代後半からしばらくはシーンが面白くなかったんだけど、ここ数年はカマシとかゴーゴー・ペンギンとか全部面白いわけで、今は非常にいい時期かなと思ってます。ただ最初に戻るけど、新しいジャズを聴いてる人が古いものを知らないとか、古いジャズを聴いてる人が新しいものを寄せ付けない状況が若干うかがえるので、我々が少しずつ努力して、古いジャズ・ファンには新しいジャズを聴いてみたらいかがですか──、新しいジャズ・ファンには古いのも遡って聴くと面白いですよ──ということを色々な機会にアピールしたいですね。

原田:ホントに飽きない楽しいものです。ジャズの大きさ、豊かさをもっともっと伝えることができたらと思います。

後藤:そういう訳で、今日は長い間、原田さんには面白いお話をうかがえてありがとうございました。

原田:ありがとうございました。(場内拍手)

9.David Murray 『Blues For Memo』 “Citizens”

『100年のジャズを聴く』 のご案内

-

購入する

-

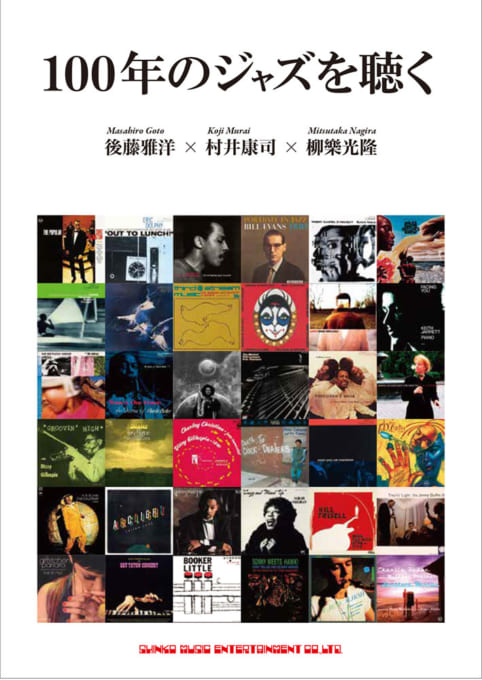

100年のジャズを聴く

A5判 / 272ページ / ¥ 2,200

JAZZは、元気か?

「新しいチャプター」を迎えて、ここ数年、再び大きな盛り上がりを見せているジャズ・シーン。だが、かつて「死んだ」と言われたジャズ。

では「いまのジャズ」とは何なのか?──初のジャズ・レコード録音から100年の今年、その掉尾を飾る鼎談集の緊急発売!

30、50、70 代──異なる世代を代表するジャズ評論家3人が、語り尽くした15時間。

そして……ジャズは強く生き残っていた!■後藤雅洋(ジャズ喫茶「いーぐる」オーナー)ムック「ジャズ・ヴォーカル・コレクション」監修など

■村井康司(ジャズ評論家)「あなたの聴き方を変えるジャズ史」など

■柳樂光隆(ジャズ評論家)「Jazz The New Chapter」シリーズなど異なる世代の彼らが、それぞれの見地からジャズのあれこれを語り合ったこの鼎談集は、ジャズとは何か?に対するヒントが満載!

丁々発止のスリルも満載! へえ!なトリビアも満載!!な内容となっている。かゆいところに手が届く注釈も充実し、より理解を深めるためのディスクガイドも掲載。ベテランから初心者まで、すべてのジャズ・ファン必読の一冊!!

「パーカー、マイルス、エヴァンスは素晴らしいが、彼らのジャズはすでに消費され尽くした」(後藤)

「ネット時代になり、聴き方も変わったが、ミュージシャンの意識も大きく変化した。いまはチーム力の時代です」(柳樂)

「一人のインプロヴァイザーが現れてジャズを変えたり、“真剣勝負”が求められた時代には、もう戻れない」(村井)

「いまは、反抗するような熱い音楽より、低い温度感の音楽が求められている」(柳樂)

「50年、聴き続けてきた僕の耳にも、いまの新しいジャズは面白い。これはジャズだと断言できる」(後藤)

「これからどこへ向かうか、ジャズの道がまだ見えなかった100年前の状況に似ているかもしれない」(村井)【CONTENTS】

序章 いま、ジャズのライヴが面白い第1章「モンクはリトマス試験紙、こいつはジャズがわかってるかどうかって」

[コラム1]1970年以降のジャズ・シーンを駆け足でたどる

聴く・聴き直すためのディスクガイド①第2章「やっぱりその時代にとって一番気持ちのいいサウンドっていうのがあるわけです」

[コラム2]ヒップホップ以前と以後のジャズ

聴く・聴き直すためのディスクガイド②第3章「インターネットはジャズの世界も変えた。いいことだと思います」

[コラム3]他ジャンルの音楽とジャズの関係

聴く・聴き直すためのディスクガイド③

[コラム4]ライヴで知る新しいジャズの魅力終章 ジャズ、来るべきもの

![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)