鼎談の場をジャズ喫茶「いーぐる」に移しさらに白熱化した「100年のジャズを聴く」発売記念トーク・イベント第2ラウンド!

2018年1月13日ジャズ喫茶いーぐるに於いて、「100年のジャズを聴く」発売記念トーク・イベントが開催された。当日は本書の中核となる鼎談を行った後藤雅洋さん、村井康司さん、柳樂光隆さんが再集結。関連音源を聴きながらのトークとなった。

村井康司(以下村井):今日はお集まりいただきありがとうございます。ここにいらっしゃる後藤雅洋さん、柳樂光隆さんと、私村井康司が鼎談を行ったものを書籍にした「100年のジャズを聴く」を昨年出しました。今日後藤さんのお店、ホーム・グラウンドの「いーぐる」で、いい音でなるべくたくさん曲を聴きつつ話していきたいと思います。というわけで後藤雅洋さん、柳樂光隆さん、私、村井康司です。(店内拍手)

最初に村井さんから、この本を作ったきっかけが説明された。昨年2017年がジャズの初録音から100年ということで、その節目として、今のジャズまで100年のジャズを語ろうという企画で始まり、3人の共通認識として<現在のジャズが凄く面白い>ということがあった。それを受けて後藤さんの話が始まった。

後藤雅洋(以下後藤):私、この「いーぐる」というジャズ喫茶をやっていまして、昔はレコード、今はCDをお聴かせするのが商売。ですから60年代から話題になった新譜はだいたい聴いて来ましたが、こちらにおられる柳樂光隆さんと4〜5年前から親しくさせていただいて、“ハードバップもいいけど、最近のジャズも面白いですよ”とお誘いを受け、カマシ・ワシントン、ゴーゴー・ペンギン、スナーキー・パピー、カート・ローゼンウィンケルなどいろいろ教えていただき、ライヴも最近よく行くようになりました。で、とりわけここ数年新人のライヴが面白いんで今ジャズ・シーンが活況を呈しているという強い実感を持っています。

村井:では後藤さんが観て面白かったアーティストの曲を1曲。

後藤:カート・ローゼンウィンケルは前から知っていましたが、以前はさほど面白いとは思ってなかったんです、それが柳樂さんのtwitterでこれがいいと書いてあった『Caipi』を聴いたんです。表面上はブラジルのミナスの音楽なんですけど、単にブラジリアン・ティストのジャズというんでなく明らかにオリジナリティがある。去年のカイピ・バンドでの来日公演も観ているんですが、先日新しいバンドを聴いたらこれがそれとは全然違う、それはそれで面白かったのですが、その話は後ということで、まず『Caipi』から「Hold On」を。

1.Hold On Kurt Rosenwinkel “Caipi”

柳樂光隆(以下柳樂):このアルバムはカートはほとんどの楽器を自分で演奏して重ねてます。

村井:ライヴはブラジリアン・オールスターズみたいな凄いメンバーで。

柳樂:20歳くらい違う若手ですね。

村井:CDよりもライヴの方が好きだったかな、後藤さんどうでした?

後藤:まったく同感で、CDもよかったけど、ライヴが予想以上に良かったんで驚きました。

村井:ブラジルの音楽と、それ以外のロック的なポップ・ミュージックとジャズが混じって。ここにいる3人ともたまたまコットン・クラブにカート・ローゼンウィンケルの新しいバンドBANDIT 65を観て。柳樂さんはどうでした?

柳樂:昨日(12日)観ました。毎回(3日間で6公演)を観た人から聞いたら、ステージごとに全く違う感じらしいですね。決めごとがまったくなくて、ライヴの前とかもメンバー(3人)は自由に行動してて、“じゃあやろうか”っていう感じで始めて全員で即興演奏をする。

村井:ギターが2台とドラムという不思議なトリオで、大量の50台くらいのエフェクターが積んであって。

柳樂:カートって結構エフェクターを使うタイプで、フュージョンやプログレで活躍したアラン・ホールズワースに感化された人。ただ。ときどき珍しくエフェクターを通さない裸の音も出してましたね。そういう意味ではごく珍しいカートを聴けたライヴだったと思います。

村井:曲といっていいのか分からないけど、一曲が長くて40分くらいずっと通して演奏してた。でも即興だけどフリー・インプロヴィゼイションじゃないんだよね。

柳樂:全員、せ〜の!で始めて思いついたフレーズを弾き始めて、それがだんだん曲っぽくなっていき、それがまたどこかで崩れて、また曲っぽくなっていくのがず〜っと続いていく。

村井:この「100年のジャズを聴く」でジョシュア・レッドマンの『Compass』ってアルバムの「Uncharted」って曲に触れてるんだけど、これも全員何も決めずに始めたのに、凄い美しい曲になっちゃってる。カートのもちょっとそういう所がありますね。

柳樂:それ聴いてみますか。僕はカートのインタビューを2回やって、ライヴの後の打ち上げとかで雑談とかもしたことがあるんですけど、ハーモニーの話をしてたら、“ハーモニーっていうのはメロディの間に埋まっているものだ、だからそれを考古学みたいに掘り起こすのが我々のやるべきことで、ハーモニーは付けるもんじゃない”って。それを聞くと、昨日のライヴでやってた感じって、もう一人のギタリストが何かを弾いてると、それに合わせて何らかのハーモニーやカウンターのメロディを弾いたり、ベース・ラインを弾いたりというのはその考古学そのもの。それは何かジム・ホールっぽかったとも言えますね。

村井:なるほどね。

柳樂:パット・メセニーっぽいっていうのかもしれないですけど。

村井:即興でやるんだけどいわゆるフリー・ジャズじゃなくて、最終的には非常に美しいものができてくるところが最近のジャズはあるなって。

柳樂:そうですね、それの凄く分かりやすい形を観たって感じでした。

村井:じゃ、ジョシュア・レッドマンの『Compass』ってアルバムの「Uncharted」って曲を聴いてみたいと思います。

2.Uncharted Joshua Redman “Compass”

村井:Unchartedっていうのは、楽譜がないっていう意味ですが、多分完全に即興演奏で、奇麗なトラックだと思います。

柳樂:こういう感じってジョシュア・レッドマン以降増えたような感じがしますね。

村井:「100年のジャズを聴く」というこの本はいろいろなテーマがあるんだけど、現代のジャズというのはどういった物に影響を受けて、どういう流れがあって──という話をしていて、一つは今まであまり注目されてこなかった50年、60年前のミュージシャンたちが、今のミュージシャンたちによって掘り起こされていることと、80年代から30年くらいの流れの帰結として今のジャズがあること。この辺りを柳樂さんにお願いしたいので、何か聴いてみますか。

柳樂:本の中で後藤さんが“つまらないつまらない”と言っていたウィントン・マルサリスから。

村井:(笑)じゃ、スタンダードで「April In Paris」を、1987年かな。

柳樂:店にあるのはCDじゃなくてレコードなんです。後藤さん、どれだけ興味がなくて買ってないかが非常によく分かる(笑)。

後藤:それは違うでしょう、レコードで持ってるってのは新譜で買ってるてことですよ。それはさておき、ジャズ喫茶って営利企業ですから(笑)、当然コスト・パフォーマンスも考えています。つまらないCDを買ってその代金をお客さんから徴収するとなると、お客さんも不幸になるし、店もつぶれる。そうやってつぶれちゃった店ってもの凄く多いんですよね。うち(いーぐる)が50年生き残って来られたのは、そういうビジネスの常識も考えているというのもご理解いただきたい。ウィントンが全部つまらないって言ってるんじゃないですよ、もちろんおもしろいのもある。

3.April In Paris Wynton Marsalis “Standard Time Vol.1”

村井:当時買って、未だによく聴く唯一のウィントンのアルバムです。

柳樂:スティングの『Bring On The Night』とかとほぼ同じ時期。

村井:ほぼ一緒くらいですね。ブランフォード・マルサリスがスティングと一緒にやって。

柳樂:ウィントンがこれをやって──。前に富田ラボさんと<リスナーがリズムに対する感じとり方が変わったなと思った瞬間が、スティングのライヴを観たときで、オマー・ハキムだかヴィニー・カリウタだかがいきなりリズムを落としたり拍子を変えたりした瞬間にスティングが歌うよりも大きい歓声が沸いた>って話をしていて。

村井:この「April In Paris 」も曲の途中でどんどん速さが変わっていって、全員が同じタイミングで加速したかと思うと遅くなったり。半分とか倍とかじゃない非常に計算された、不思議なメトリックモジュレーションという技法を、初めてじゃないにせよ皆に広く伝えたという、そういう意味では歴史的な作品で。

後藤:僕なんかが聴くと、これはいかにも頭で作った音楽っていう気がするのね。決して悪いとは思わないけど、それがどうした?って感じで。

村井:でも、これはウィントンの中では大傑作だと思う。

後藤:いや、じゃ、もっといいの聴きましょうよ。ブルース・アレイのライヴ盤かけて。

村井:同じ時期で同じメンバー。

4. Nose-Mo-King Wynton Marsalis “Live At Blues Alley”

後藤:どうです、こっちの方がはるかに勢いがあっていいと思いますが(場内笑)。これがジャズなんだよね。頭で考える音楽も悪くはないけれど──そういうのは技術があってちょっと頭がよけりゃあそこそこできちゃうんだよね。というかそういう発想では、歴史と実績のあるクラシックにはなかなか敵わないんです。

村井:これは同じ人たちが同じ年にやってるんだよね。

後藤:だから、確信犯でああいうトリッキーな音楽をやってるけども、やればこういうストレートな演奏ができるわけですよ。

村井:すごいねぇ。

後藤:これを聴けば、私の言い分も無下に否定できないでしょ。

村井:してない、してないですよ。俺、どっちも好きなんだよね。

柳樂:だから、「100年のジャズを聴く」の中だったら、野球とサッカーなんですよ。90分戦って戦術をひたすら観て1対0で終るのと、10対9の乱打戦の違いっていうか。

後藤:いやぁ、「April in Paris」は私に言わせればサッカーでも面白くない試合なんですよ。他方「ブルース・アレイ」は面白い野球の試合なんだよね。

村井:そうそう、そういう話が出てきて。野球とサッカーの柳樂説。昔のジャズは野球で、今はサッカー。

後藤:そのたとえ話は当たってると思う。話は戻るんだけど、Caipiバンドとか、ゴーゴー・ペンギン、スナーキー・パピーとかは正にサッカーで、それが今聴くと面白いんですよ。だからウィントンを特に悪し様に言う気はないんだけど、まだサッカーを覚えたばかりで、今一つ試合運びがこなれてない感じがするんだよね。

村井:助走期間──っていう話も出てきて。

後藤:柳樂さんの言う、助走期間っていい言い方だよね、僕は停滞期って言ってたけど、同じことでも物は言いようでポジティヴに考えられる。

村井:長い助走期間。

後藤:もの凄く長い助走期間。走っているうちに疲れて死んじゃうんじゃないかって思ってたんだけど、ようやくゴールしたって感じですね。

村井:スティーヴ・コールマンを聴かない?ちょうど助走期間の80年代、ウィントンと並び称される一方の人で、86年の『On The Edge Of Tomorrow』から「Fire Revisited」を。

柳樂:この二人の評価のされ方って不均衡というか。スティーヴ・コールマンは商業的な成功がちっちゃかったこともあって、その不遇ゆえにちゃんと評価されている所もあって。基本的にジャズ・ファンって売れてないアーティストが好きじゃない?雨の日に鳴いてる子犬を拾って帰る──っていう心情の人が多いと思うんですよ。ショービズも好きじゃないし、だから売れない物に対する愛情が大きいなって前から感じてて。そういう意味でスティーヴ・コールマンってちょっと得をしてる気がするんですよ。

後藤:柳樂さんの言ってることはすごく良く分かるんだけど、俺は売れない音楽って嫌いだな。なぜ売れないかっていうと要するに自己満足的でつまんないからでしょ?

柳樂:まぁまぁまぁまぁ(笑)。

村井:ウィントン・マルサリスが売れると、スティーヴ・コールマンは全然売れなかったんですけど──、でもそういう意味で好きだったのかな──。

後藤:ジャズ・ファンに判官贔屓みたいな人が多いのは事実なんだけど、僕はそれはやなのね、負け犬の遠吠えみたいでカッコ悪いじゃない。ダメなものはやっぱりダメなんですよ。

柳樂:だから、今になって思うとウィントンもスティーヴ・コールマンも同じくらい良くて、同じくらい微妙だったんですよ(笑)。

後藤:それは今になって分かりますよね。ハービー・ハンコックのサイドにウィントンが入ったアナログ2枚組(「ハービー・ハンコック・カルテット」コロンビア)とか、80年代チコ・フリーマンのサイドに入った盤(「デステニーズ・ダンス」コンテンポラリー)でのウィントンってもの凄くいいんですよ。だからウィントンを全部否定してるわけじゃなくて、彼が頭で考えた妙にあざとい演奏が嫌なんです。さっきのブルース・アレイのライヴみたいにストレートにやれば出来るのに敢えてやってないわけでしょ。この人が政治的と言うか極めて恣意的だと思ったのは、出てきたときにエレクトリック・マイルスをディスったよね、その一方で誰も文句を付けられないデューク・エリントンを持ち上げてるんですよ。この辺りのジャズ界における政治感覚って凄いって思いましたね。でもどういうわけかチャーリー・パーカーについては絶対に触れないんだよね。否定もしないけど言及もしない。言及すると自分のトリッキーな立場が危うくなることを実によくわかっているんだよね。しかしパーカー的なスリリングな即興に全く関心がないかというとそんなことはなくて、今のブルース・アレイの演奏を聴けば。明らかにビバップ的なものが念頭にある。こういう計算された周到な立ち回りって、戦略的でもの凄く頭のいいやり方だと思うけど、それが分かって嫌な奴だと(笑)。

村井:後でまた話が出ますが、80年代になって、モダン以前のジャズに注目したのはウィントンが最初なんだよね。

柳樂:そうですね

後藤:僕も一定の効果はあったと思います。でもそれはパーカー的なものを避けるための戦略なので、あまり真に受けちゃいけないと思うんですよ。

村井:ではスティーヴ・コールマンとファイヴ・エレメンツを聴いてみたいと思います。彼らも今のジャズに強い影響を与えてるんじゃないかと思うんです。30年くらい前の音です。

5. Fire Revisited Steve Coleman and Five Elements “On The Edge Of Tomorrow”

村井:スティーヴ・コールマンとファイヴ・エレメンツの「Fire Revisited 」ですけども、ジェリ・アレンがシンセサイザーを弾いてトランペットがグラハム・ヘインズってロイ・ヘインズの息子、ドラムがマーヴィン・スミッティ・スミスですけど、今聞いても カッコいいですね。

後藤:この演奏もリズムは凄く複雑じゃないですか、当時初めてこういう演奏を聴きましたし、頭で考えたという意味ではウィントンと同じなんだけど、先ほどの発言を補足すると、頭で作ったからどうこうじゃなくて、考えたつまんない音楽と、頭脳的で面白い音楽ってのがあるわけ。スティーヴ・コールマンみたいに凄く頭脳的な演奏で、かつ身体に響くストリート的な音楽、ノレる音楽があるってことなんですよ。ウィントンもブルース・アレイのライヴのような演奏はノレるんだけど、スタンダード・タイムとか、カッコつけて吹いたのはちっとも面白くないって思ってました。

村井:柳樂くんはリアルタイムでこれは聴いてないでしょ?後で聴いたときはどう思った?

柳樂:率直な感想を言うと、ヒップホップを先に聴いてるとすごくダサく聞こえたんですよ。さっきの話じゃないけど僕の中にも弱いものを愛でるという音楽ファン心理はあるわけで、僕もジャズ・ファンだからね(笑)。売れなさそうだな──っていう面白み、ダサいものを楽しむみたいなところはあって、それで僕は最初スティーヴ・コールマンを聴いてました。僕が20代の頃で、あまりみんなが注目してない古いものをちょっと掘ってみようかと思って。僕が大学生の頃ってM-BASEって海外では評価が高かったけど、日本では底値でディスク・ユニオンとかに持っていっても“買い取りできません”とか、“50円です”とかそういう時代だったと思うので、すっごい余ってたんですよ、セールコーナーとかに。だからそれを片っ端から買って聴いて、あぁやっぱダサいなって。だからさっきのジェリ・アレンのソロとかカッコいいし、今聴くとなんとなく意味も分かるんだけど、ハンコックがシンセに行くときみたいにセクシーな感じとかがないじゃないですか。ピアノと違ってシンセを弾く上手さがないし、音色もあまり考えられてないし──とか思うと、素直にかっこいいものとしては聴けなかったですよ。ただ構造自体は凄く面白いし、フィジカルでいいですよね。

後藤:柳樂さんの話ってよく分かるんですけど、音楽を後からCDで聴くか同時代的に踊りながら聴くかの違いだと思うんですよ。村井さんもそうだと思うけど、僕らスティーヴ・コールマンの初来日観てますよね、渋谷のクアトロで。カサンドラ・ウィルソンがバンブーからソロ・アルバムの『Blue Sky』を出して、そのプロモーションで来日したとき、そのバックバンドとしてスティーヴ・コールマンが来たんです。彼らの音楽それまでのジャズにはない斬新なもので、初来日ライヴを観た時の感覚はまさに心躍るものでした。

村井:後で聴くと、その後のことを知ってしまってるんですよね。

柳樂:そうなんですよ

村井:それは絶対しょうがないことなんだけど。今のウィントン・マルサリスとスティーヴ・コールマンはどちらも80年代に出てきて世代的には変わらないし、同じニューヨークの中マンハッタンとブルックリンで。

後藤:ウィンター&ウィンターだっけ、スティーヴ・コールマンは日本ではほとんど売れなかったですよね。

村井:JMTっていうドイツのレコード会社で、日本とドイツくらいしか出てなくてアメリカで手に入れるのは難しかったって話もあります。

柳樂:ウィンター&ウィンターの社長とは2年くらい前にお茶する機会があって。元々ポール・モチアンが大好きなジャズ好きで、プレイヤーとしてクラシックをやってた人らしくて。彼がスティーヴ・コールマンを初めて聴いたとき、これはすぐに契約すべきだと思って“当てはあるのか?って聞いたら、まったくないっていうからすぐに契約できた”って話をしてましたね。

村井:JMTっていうのとマイナー・ミュージックっていう2つのレーベルを持って、どういう使い分けをしてるのかは分からないんですけど、自分のレコード・レーベルにマイナー・ミュージックってつけるのは凄いなと。(笑)

柳樂:スティーブ・コールマンの評価はすごく上がってますね。弟子筋のスティーヴ・リーマンっていうサックス奏者とか、マット・ミッチェルっていうピアニストとかモロに継承してる感じはありますね。でも、さっきみたいなポリリズムを自由に駆使して音楽を作るということでは、スティーブ・コールマン門下かどうか関係なく、今ではほとんどのジャズ・ミュージシャンが影響を受けてるとも言えるんじゃないかと。そのくらい影響力があると思います。

村井:なるほど。

後藤:ヴィジェイは?

柳樂:ヴィジェイ・アイヤーはスティーブ・コールマンの直系で編成を少なくしてコンパクトにした音楽って感じ。で、ウィントン・マルサリスとスティーヴ・コールマンを足したところにロバート・グラスパーがいる感じかもしれないですね。じゃ”Double Booked”から、「Think Of One」を聴きましょうか。モンクの曲なんですけど、ドラムがクリス・デイヴっていうヒップホップ系のドラマーでジャズもできる人で、ウィントンが”Standard Time Vol.1″でやってたようなリズムがどんどん変わって行く感じとかも入っていて、ポリリズムもあって。

6. Think Of One Robert Glasper “Double Booked”

村井:こうやって聞くとロバート・グラスパーってハービー・ハンコックの影響がもの凄く大きいね。タッチが似てる。

柳樂:あとケニー・カークランドとマーカス・ロバーツの感じがすごく入ってますね。

村井:やっぱり先達の影響ってあるよね。これが2009年、その前の2枚、ブルーノートの1枚目とかって聴くと、この『Double Booked』はすごく今に近づいたと思うんですね。「Think Of One」はモンクの曲だけど、2017年ってジャズが生まれて100年と同時にセロニアス・モンクが生まれて100年って年だったんで、「100年のジャズを聴く」もモンクの話から始めたのかな。モンクって亡くなって35年経つんですけどなんかすごい現役感ってない?まだ生きてるような不思議な人だよね。

柳樂:何かというと取り上げられるというのはありますよね。もちろんパーカーもエリントンもマイルスも取り上げられるんですけど、モンクは細く長く常にって感じが。

村井:そうだね。モンクの曲をカヴァーする人はいっぱいいるんだけど、普通のスタンダード・ジャズをやるのと違って、モンクの曲だからやりますっていうプロジェクトが、特に去年今年は多いんですけど。で、ちょっと新しいモンクがらみのを持ってきたんですけど、2月7日発売のMASTっていうティム・コンリーのソロ・ユニット。

柳樂:L.A.のギタリストですね。

村井:彼がモンクのトリビュート作をつくったんですけど、柳樂さんが解説を書いてらして。

柳樂:はい。彼は元々ギタリストでジャズもやってて。ちょうど今渋谷でやってるんですけど、ローエンド・セオリーっていうLAのヒップホップとかビートミュージックの有名な音楽イベントがあって、それの日本版を今日やってるんです。彼はその周辺にいてジャズをやりながらビートも作ってて、ちょっと前はサイケデリックなジャズも作ってたんですけど、新作はなぜかモンクのトリビュート盤。でも、今のジャズシーンの中にあるいろんな要素をほとんど持ってるみたいな人とも言えるかもしれませんね。このアルバムはものすごく面白かったですよ。

村井:じゃ、そのティム・コンリーがMASTというユニットで、いろんなゲストを呼んでやってる中から有名な「Well You Needn’t 」を。クリス・スピードがサックスを吹いております。

柳樂:クリス・スピードはカート・ローゼンウィンケルの大学時代のルームメイトでもあります。

7. Well You Needn’t MAST “Thelonious Sphere Monk”

村井:こういうトラッックばかりじゃなんです、いろんなことをやってます。

柳樂:いわゆる四つ打ちじゃなくて不規則なビートを作りたがる人たちとか、そういう音が好きなジャズ・ミュージシャンがモンクをやりたがるケースがけっこうあって。ヴィジェイ・アイアー辺りはすごくモンクのことが好きで──彼が好きなビートメイカーはフライング・ロータスで、フライング・ロータスはさっき話したローエンド・セオリーが生んだ最大のスターで、不規則なビートを作って有名になった人。彼が影響を受けたのがJ・ディラ。グラスパーのモンクのカヴァーはJ・ディラがプロデュースしたデ・ラ・ソウルの「ステイクス・イズ・ハイ」って曲のフレーズが何回も挿入されたり、J・ディラっぽいヒップホップのビートをドラマーが何回も叩いていて。だから直接的か間接的かは別にしても何かしらの形でJ・ディラからの影響を受けたジャズ・ミュージシャンたちがモンクが好きって言ってる流れがあって。モンクとヒップホップとの関連がちょっとずつですけど、わかりやすく形になってきた感じが最近ありますね。

村井:100年経ってもモンクは有意義だって、そういうことなんだね。

柳樂:そうなんですね。ライナー用にMASTにメールで質問を投げたんですけど、“自分は、モンクは作曲家だと思う”って言ってて、曲の強度があるって感じなんでしょうね。

村井:モンクの曲の強さって話なんですけど、モンクのアドリブ・ソロの部分ってあんまり面白くないって思ってるんじゃないかな──と。曲とサウンドが強くて、ソロは割と同じに聞こえたりするよね。

柳樂:ソロは好きなんだけど、覚えてないっていうか覚えようがないっていうか。大雑把なイメージしか残ってないですよね。

後藤:実はジャズ・ファンっていうのは、自分ではソロやアドリブを聴いてると思ってるんだけども、実際に耳が行ってるのはリズムとか音色とかある種の微妙なニュアンスだと思うんですよ。そういうのって言語化しにくいでしょ、だからフレーズとか即興とかって言ったりしてるんですよ。例えばまったく同じようなことをやっても、心に引っかかるというか残る演奏と、上手いんだけど後に何も残らない演奏の違い、その微妙な言語化しにくい引っかかりはモンクにはあると思うんです。人がジャズのどこに魅了されるかというと、すごく単純に言えば曲とかフレーズになるけど、そうやって言語化してるつもりになっているものの内実はもの凄く微妙なものなんですよね。それをどこまで自覚化するか、これは普通のファンは必要ないんです、僕らはそれを何とか公共性のある言葉にしなければいけないんですよ。カッコいいっていうのを、どうしてカッコいいのか分析しないとダメなんだよね。話を元に戻すと、モンクのソロって決して面白くないわけじゃなくて、蹴躓いたようなリズムとか引っかかりのあるピアノのタッチといったものが総合された微細なニュアンスが聴き所なんですよ。そのフレージングはワン・アンド・オンリーであって、他の人では表現しえない。

村井:そうでしょうね。

柳樂:モンクはだいたいカルテットでやってるんですけど、実はモンク自身はそんなに前面に立ってないので記憶に残りづらいともあると思うし、モンクのソロって記憶に残ってるけど歌いづらいというのもあると思う。

村井:でもモンクの曲って、知らない曲でも“あ、これモンクの曲だよね”って分かる。

後藤:カルテットとかで、そんなにモンクは弾いてないんだけど絶妙な所でポーンと音を一つ入れるでしょ、たったそれだけでモンクの世界になっちゃう。この力ってとんでもないもので、譜面に起こして他のピアニストが同じように弾いてもなかなかそのインパクトは出せない。ジャズっていうのはそんな形式化しにくい部分が重要で、モンクの演奏ってそういう力があると思いますけどね。

村井:それに惹かれるミュージシャンたちってずっといるわけで、モンクの曲をやる、トリビュート・アルバムを作るといった場合、ただ単にきれいにやるのは意味ないよって考えを持ってる人の方が多いのかな。

後藤:今聴いた柳樂さんがライナーを書かれた作品とか面白いと思うんです。モンクと同じやり方ではないけれど、モンクのタッチなりフレーズなりで表現し得たある種の引っかかり感を自分たちのやり方で表現しているわけだから、やっぱりモンク的なんだよね。

村井:そうですね。モンク生誕100年でトリビュート作はたくさん出てるけど、それだけじゃないというのを感じますね。ジャズとして有効なヒントがあるんだろうなって。

柳樂:じゃあカヴァーを一曲。フローリアン・ウェイバーっていうヨーロッパのピアニストが、ダニー・マッキャスリンと一緒にモンクの曲「Evidence」をやっていて。モンクとエヴァンス縁の曲を半々でやるアルバム”Criss Cross”です。

8. Evidence Florian Weber with Donny McCaslin “Criss Cross” (pause)

柳樂:フローリアン・ウェイバーって多分ドイツ人で、ダニー・マッキャスリン、ドラムはダン・ワイスっていうニューヨークの変拍子をいっぱい叩く人で。モンクは変拍子と相性がいい。

村井:タイトルを “Criss Cross”っていうんですけど、モンクの曲とビル・エヴァンスの曲が半々くらい。

柳樂:冒頭のダニー・マッキャスリンの完璧にずらしたサックスのフレーズがモンクっぽいピアノを無理矢理サックスに置き換えた感じで、すごく変なアレンジですよね。

村井:ダニー・マッキャスリンって、この本の中でもよく出てくる人なんだけど、後藤さんもお好きですよね。

後藤:好きですね、10年くらい前ニューヨークに行って、若い頃のこの人を聴いたことはあるんですけど、やたら背がでかいくらしか覚えてなくて(笑)。そのあとどんどん変化していって、最初に注目したのはデヴィッド・ボウイの遺作『★』、そのあとの新譜もよかったし。チャーリー・パーカー・トリビュートもいいし。あ、話ちょっと戻りますけど、さっきからかけてるロバート・グラスパーも、MASTもダニー・マッキャスリンも全部いいですね。ウィントン・マルサリスとかスティーヴ・コールマンの時代の変拍子に比べて圧倒的に演奏技術が上がってるし、リズムの扱い方ももの凄くこなれていて、グルーヴ感も昔のジャズに比べて緻密になっている。ウィントンのブルース・アレイのライヴもいいんだけど、あれはウィントンが一人で突っ走っていて、野球でいえばピッチャーだけが豪速球を投げてる感じ。グラスパーとかさっきからかけてる音楽はサッカーに例えるのがいいのかどうかわからないけど、リズムをキーパーソンとしたチームが作り出すグルーヴが、演奏の気持ち良さにつながっていて、そこにモンクがぴったりハマってる感じですね。

ここで一旦休憩が入り、鼎談の後半へ

村井:柳樂さんが出した面白いテーマがあったのでそれを話していこうかと思うんですが、50〜60年代のジャズで今まで大きくクローズアップされてなかったけども、実は凄く新しいことをやってたんじゃないか?とか、今のジャズ・ミュージシャンが参考にしてるんじゃないか?といった作品をかけて、3人でああだこうだと言ったんですが。ブッカー・リトルというトランぺッターがいて、まずはそれを聴いてみましょうか。

柳樂:非常に地味な存在で。昨年末に来日したクリスチャン・スコットにインタビューしたとき、“ブッカー・リトルとか好きなの?”って聞いたら、“俺はそういうマイナーなのも知ってるぜ”って、完全にマイナー呼ばわりしてて(笑)。ま、日本はジャズ喫茶もあったし、70年代には景気よかった時期もあってジャズ・コレクターも非常に多い。幻の名盤じゃないけどアメリカでもそんなにたくさん売れてないマイナー・レーベルの作品でも、日本だと廉価盤で出てたりして。幻の名盤シリーズの中には、日本のジャズ・ファンに広く知られているヒット作もあるわけで。だから日本人とアメリカ人でジャズの有名なアーティストや盤の認識が違うんですよね。

後藤:全然違います。

柳樂:だから彼らがすごく自慢げに言っても。

村井:“アメリカじゃみんな知らないけど、日本じゃ知られてるよ”って。

柳樂:“けっこう売れたからユニオンで700円で売ってるぜ”って(笑)。そうやって余計なものをたくさん知ってる日本人は、ジャズを楽しみやすい環境にあると思うんですよ。その一つがブッカー・リトルで。とりあえず聴いてみますか。

9.Victory And Sorrow Booker Little “Booker Little And Friend”

村井:これ1961年なんですけど曲の感じとかテーマのハーモニーとか今っぽい感じですよね。

柳樂:そうなんですよね。敢えて当ててる不協和音の感じがすごく今っぽいし、ホーンもズレて入ってきて、すごく面白いんですよね。で、アンブローズ・アキムシーレっていうトランぺッターがブッカー・リトルを好きだっていう話をしてて、僕はずっとその理由が分からなかったんです。アンブローズって滅茶苦茶上手くて、セロニアス・モンク・コンペとかで優勝してて、もうバカテクでアルバムを聴くとひっくり返りそうになる演奏ばっかりなんですけど、ブッカー・リトルってそういうテクニカルな所がまったくないトランぺッターで。

村井:派手さがないっていうかね。後藤さん、いーぐるでブッカー・リトルってよくかかってたっけ?

後藤:僕がジャズ喫茶を始めたのが1967年ですけど、当時ブッカー・リトルのタイム盤が幻の名盤で、タイム盤を持ってればジャズ喫茶は勝ちみたいなところがあったんですよ。67年ってタイム盤が新譜で変えたギリギリの時で、ソニー・クラーク・トリオだとか、渋谷のヤマハで2,800円ぐらいで売っててそれを買って聴いたんだけども、僕はブッカー・リトルはちょっとピンとこなかったんです。フレージングにつかみ所がなくてオチがないというか、例えばチャーリー・パーカーのフレーズなんかはどんなにとんでもないことをやってもちゃんとオチがつくんですよね。

村井:満足感が。

後藤:起承転結がはっきりしていて。ところがブッカー・リトルのフレージングって延々うねうねやっていて、そのオチ感がないんだよね、さっぱりしない。なんか残尿感があるような(笑)。

村井:キレが悪い。

後藤:だからブッカー・リトルは新譜で買って、ものすごくリクエストが多かったのでかけましたけど、自分からはかけなかった。ただエリック・ドルフィーとやったものはよくかけました。

柳樂:もの凄く分かりやすく分類すると、例えばクリフォード・ブラウンとか聴くと、“おお!スゴい”ってスポーツ的な快感があるし、ドナルド・バードとか凄く音色が明るくて華やかでブリリアントというのもあるし、リー・モーガンとかもスゴくカッコ良くアウトするかしないかって不良性みたいなものがあるけど。

後藤:フレーズから人間性とかが想像できるけど、ブッカー・リトルは見当がつかない。話しても何言ってるかよく分かんないような(笑)。

柳樂:ハイ・ノートを吹くのかなと思ったら、中途半端に止めるとか多くないですか?そういう分かりづらさの塊みたいな。

後藤:この3人での鼎談をここでやって改めてブッカー・リトルを聴いたら、柳樂さんの言うことが凄くよく分かった。ホント、今っぽいんだよね。

村井:アンブローズ・アキムシーレって今かけられる?ブッカー・リトルを好きだって言ってたので。じゃあ、ヴィレッジ・ヴァンガードでのライヴ盤から聴きましょう。

10. Maurice & Michael Ambrose Akinmusire “Live At The Village Vanguard”

村井:アンブローズ・アキムシーレってブッカー・リトルに似てますね。

後藤:今回の鼎談で僕が一番勉強になったと思うんですけど、ブッカー・リトルなんか今まで散々聴いていたんだけど、その演奏が現代ジャズに影響を与えてるとか、アンブローズ・アキムシーレが似てるとか言われるまで気がつかなかった。いわゆるジャズ喫茶に通ってる伝統的なジャズ・ファンにとって、最近のジャズは馴染みがないっていうかもしれないけど、柳樂さんみたいにはっきりとした根拠に基づいてその連続性を説明すると、頑固な親父ジャズ・ファンも“じゃあ聴いてみようか”ってなるんじゃないかと思うんです。

村井:ブッカー・リトルに影響を受けたのは、おそらくウディ・ショウだと思うんですね。

柳樂:ああ、そうですね。

村井:で、ブッカー・リトル〜ウディ・ショウ〜アキムシーレって流れってありますよね。アキムシーレにもウディ・ショウっぽいフレーズがいっぱい出てくるので。ってことはそこにエリック・ドルフィーって人がいる──みたいな話なのかもしれないし。

柳樂:その流れになると早く死にそうで嫌ですね。

村井:(笑)そうね、確かに。

後藤:それはさておき(笑)、僕なんか長年ジャズを聴いてると、ブッカー・リトルなんかハード・バップ、モード・ジャズって括りで頭の中で整理されて聴いてるからそういうものだと思ってるけど、実は見えない線でつながってるっていうのを柳樂さんが説明してくれて、非常に役にたってるというかインスパイアされてます。

村井:あと、この本の中でなかなか面白いやりとりになったのがポール・ブレイなんですけど、ソニー・ロリンズの『Sonny Meets Hawk』っていう、ソニー・ロリンズの中でも“ああ、これはいいや”って扱われてたアルバムが。

柳樂:完全に色モノですからね。

村井:そこで、60年代若き日のポール・ブレイがピアノを弾いていて、今のピアニストがそれに“凄い!”って反応する。

柳樂:ポール・ブレイが亡くなったときに、海外のメディアに追悼の記事がたくさん出たんですけど、現役のジャズ・ミュージシャンがそれに応えていたのは、ほとんどがそのアルバムに入ってる「All The Things You Are」のソロについての話で、それだけ影響が大きいのかと思ったんです。で、遡って色々記事を見ていくと、もの凄い昔にパット・メセニーやキース・ジャレットが言及していて、実は凄く前からそういう話はあったんだけど、さすがに『Sonny Meets Hawk』は聴こうって気にはなれなくて。

後藤:これは良くないことかもしれないけど、僕らの世代ではあれは色モノ、失敗作と言われてて。

柳樂:いや、全世代的にそうだと思われてます(笑)。だってコールマン・ホーキンスはやっぱりちょっとなってときもあるし、ロリンズはちょっとフリーに入りかけで演奏が粗いし。でもミュージシャンは昔からそこを聴いてたわけですよね。

村井:これも鼎談のときに後藤さんが“これはダメだ、三つ星半。それに比べたらこっちを聴け”って『Blood』を出してきて(笑)。

後藤:いや、あとから読み返したら、俺の言ってることは完全に論点がズレてるね。

村井:いや、なかなかあれは<後藤vs柳樂の名勝負シリーズ>でした(笑)。じゃあ「All The Things You Are」聴きましょうか。

11. All The Things You Are Sonny Rollins(Paul Bley) “Sonny Meets Hawk”

柳樂:63年ですね。当時のいわゆる白人でクラシック的なピアニストだとどうしてもビル・エヴァンスっぽくなってしまうのを、それとは全然違うやり方をしてたというのが凄く新しかったんじゃないでしょうか。

村井:リズムのノリなんかビバップなんだよね。いったいどういう根拠に基づいてこういう音が選ばれるのか誰も分かってない所が面白い。

後藤:「All The Things You Are」ってジャズメンは必ずやる曲だから、一つの挑戦としてやったんでしょうね。

村井:多くのピアニストがこれに反応して。

柳樂:そうですね、ブラッド・メルドーの世代もしくはその一世代前のピアニストにとってはある種の教科書みたいなっていて。

村井:特にこの曲?

柳樂:特にこの曲のポール・ブレイのソロですね。聴いてみるとその感じは凄くわかります。ある時期からポール・ブレイも若いミュージシャンから再評価されることが多かったし、エヴァンス派って言われてた人の中からエヴァンスじゃない人が評価をされることが結構出てきて、例えば日本だとエヴァンス派と言われてるデニー・ザイトリンもアメリカでライブをやると若いミュージシャンが見に行ったりするらしくて。

村井:精神科医でしょ、あの人。

柳樂:そうそう、デニー・ザイトリンってどちらかというとクラシック/現代音楽っぽい人で、そういうラインでエヴァンスとは違うやり方の新しい表現を探してる若いミュージシャンが多かったんでしょうね。

村井:なるほどね。で、この本では後藤さんが“ポール・ブレイの本当の個性が全開になるのはもっと後だ、これは過渡期である”って。

後藤:今、柳樂さんが言ったことは凄くよく分かるんです、今の「All The Things You Are」のソロは後のポール・ブレイの個性とは全然違うんだけれども、最近のミュージシャンが讃賞するというのはよく分かります──鼎談のときはピンとこなかったんだけども。僕なんかにとってポール・ブレイは非常に内省的な個性がはっきりしてる──と念頭にあるから、今の演奏なんかつかみ所がない感じがしちゃうんですよね。じゃ、ポール・ブレイの”Alone Again”を。

12. Ojos De Gato Paul Bley “Alone Again”

村井:この時期のというか、こういうタイプのポール・ブレイに深い影響を受けている今のピアニストってたくさんいるよね。

柳樂:クレイグ・テイボーンとか、たくさんいますね。

村井:これって70年代ですよね(75年)。今の録音って言われても“あぁそうですか”って感じはありますね。

後藤:こういうのを好きな人もいるしそうじゃない人もいるけど、ジャズ喫茶のお客さんなら、このブレイの演奏を聴けば彼が何を表現しているかってことはわりあいはっきり分かると思うんですよ。そういう意味では、ジャズ喫茶の選曲は個性の明確な演奏じゃないとダメなんです。ジャズ喫茶のお客さんは当然ですが音楽を聴いているんで、ミュージシャン内面や意図を忖度(笑)しているんじゃないんです。さっきの「All The Things You Are」のソロを聴いて面白いと言うのはプロのミュージシャンなんですよ、同じものを聴いてても、聴いてる姿勢がまったく違うんですよ。

村井:ミュージシャンは自分がやるときのヒントとして聴いてて、それが完成してるかどうかというのはあまり関係ないわけですよ。自分が完成させるための肥やしみたいなもので。

後藤:そこは完全に聴き方が違うんですよ。ですからミュージシャンが言う価値判断に我々リスナーが左右される必要はないんです、価値観、判断基準が全然違うから。

村井:我々の仕事としてある所で線を引くと見えてくるものが違う──というのがあるんですけど、それはミュージシャンとも違うし、いい音楽を聴いて満足したいっていう人とも違う。

後藤:ただある種の音楽がちょっと理解しにくいっていうときに、そのミュージシャンのルーツを知る意味で、その人がいいって言ってるものを聴いてみるというのは役に立つと思うんです。知ってると知ってないとじゃ、聴こえ方が変わってくるから。ですから、さっき柳樂さんが提示した聴き方っていうのはまったく無意味だとは思わない。

村井:近年そういうのを柳樂さんはいくつも発見して、先日渋谷でレクチャーもされましたね。

後藤:僕も聞きに行ったけど、もの凄く分かりやすくてよかったですね。

柳樂:それに関しても本で話してますね、アート・テイタムが影響を与えてる──とか。

後藤:テイタムに関しては村井さんの、パーカーのフレーズは…って発言で。

村井:チャーリー・パーカーはアート・テイタムのピアノでの和音の動き方がスイング時代としては破格には新しいと思って研究したのでは、と。テクニックが凄いっていうのは当然なんですけど。

柳樂:大西順子さんとか、バークリーに留学した友人が言ってたんですけど、いわゆるアメリカン・ピアノ・ヒストリーみたいなものにそういうテイタムとパーカーの関連の話が入ってるということらしいですよ。

この後、ミュージシャン、プロデューサーそれぞれの作品創作への視点、思惑の違い、制作姿勢などの話題から、来日ミュージシャンがライヴハウスで未だにスタンダード曲の演奏を求められてしまう日本の状況などに話が展開された。

柳樂:音楽的にいいものを作れていればいいことなんですけど、取材していると日本制作のアルバムがディスコグラフィから消えてるアーティストが多いんですよ。もう廃盤だからいいとは思うんだけど、だいたいピアノ・トリオで普通のスタンダード集だったりして、レコード会社のセンスが──。

後藤:それはもう個々のディレクターのセンス。優れたプロデューサーは内容とセールスを両立させるものだし。

村井:じゃこの辺で何か聴こうよ。これはビル・フリゼールがベーシストのトマス・モーガンとデュオでやった”Small Town”なんですけど、その中から007映画のテーマ「Goldfinger」を。

13. Goldfinger Bill Frisell & Thomas Morgan “Small Town”

村井:たしかこれもヴィレッジ・ヴァンガードのライヴ。ビル・フリゼールが来日したときはペトラ・ヘイデンというヴォーカリストが歌ってました。え〜とそろそろ時間も迫ってきたので、最後にこれからのジャズを予見する音源を柳樂先生から。

後藤:有無を言わせないのを(笑)。

柳樂:じゃ、これいきましょうよ、ロイ・ヘインズ。

村井:お!ロイ・ヘインズ,今年で92歳(笑)。

柳樂:実は鼎談の中で用意してたんだけど出来なかったことが色々あって、その中のひとつがロイ・ヘインズのドラムが凄く今っぽいって話なんですよ。

村井:感覚が凄く新しいんだよね。

柳樂:60年代くらいのを聴いてても凄く今っぽいんです。で、あの人自身もず〜っと演奏スタイルが変わり続けてるんですよ。80年代とかは今聴くと古臭かったりするんだけど、90年代、2000年代は今聴いてもフレッシュで。ロイ・ヘインズってマーカス・ギルモアの?

村井:お爺ちゃん。

柳樂:歳取ってからもなんかヨレたマーカス・ギルモアみたいなときもあって(笑)。現在のジャズを先取りしていた人だと思うんですよ。だからロイ・ヘインズってこれから評価が進んでいくドラマーなんじゃないかと。

後藤:でも、もういい歳ですよね。

柳樂:ま、そうなんですけど、ロイ・ヘインズを再発見すると、今とこれからのジャズの聴こえ方が変わると思うんですよ。で、もう一つはこれはピアノがダニーロ・ペレスなんだけど、彼はもうちょっと評価が大きくなる気がしますね。パナマ出身ということもあって、ラテンのリズムを凄く上手く昇華してて、リズムへの感覚がすごいんですよ。ウェイン・ショーターのバンドでダニーロが必ず使われるのかがいまいち分からなかったけど、ロバート・グラスパーとかがやってる、J・ディラ経由の不規則なズレたようなリズムに合わせてズレたようなピアノを弾く感じのルーツっぽく聞こえるんです、ダニーロを改めて聴くと。

村井:世代的にちょっと前というか歳も上で。

柳樂:バークリーだかどこかで講師をやっているので、ダニーロって彼らの世代のジャズ・ミュージシャンにとっては先生でもあったわけです。ダニーロの演奏ってもうちょっと分析してみると面白い発見があるかなと思ってます。彼が最初に出したのが『パナモンク』ってセロニアス・モンクのカヴァー集でラテンでモンクをやってるのも、いろんなヒントがありそうですよね。というわけで、じゃロイ・ヘインズとダニーロ・ペレスが一緒にやったのを。

村井:今年92歳のロイ・ヘインズに未来を託しましょう(笑)。

14. Bright Mississipi Roy Haynes “The Roy Haynes Trio”

村井:ロイ・ヘインズ・トリオで、ドラムがロイ・ヘインズ、ピアノはダニーロ・ペレス、ベースはジョン・パティトゥッチ。曲はセロニアス・モンクの「ブライト・ミシシッピ」。生誕100年のモンクの曲を92歳のロイ・ヘインズが叩くという、素晴らしい未来を感じさせる作品で(笑)。まぁ今日はレコードを聴きながらの雑談なんですけど、こういった話を15時間した記録をぎゅっと濃縮してお届けしているのが、この「100年のジャズを聴く」という本なので、是非読んでいただければと思います。どうも今日は長時間ありがとうございました。後藤雅洋さん、柳樂光隆さん、そして村井康司でした。(店内大拍手)

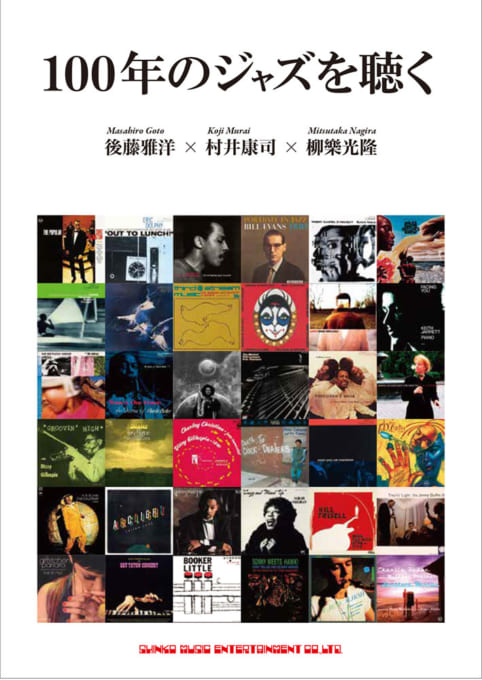

『100年のジャズを聴く』 のご案内

-

購入する

-

100年のジャズを聴く

A5判 / 272ページ / ¥ 2,200

JAZZは、元気か?

「新しいチャプター」を迎えて、ここ数年、再び大きな盛り上がりを見せているジャズ・シーン。だが、かつて「死んだ」と言われたジャズ。

では「いまのジャズ」とは何なのか?──初のジャズ・レコード録音から100年の今年、その掉尾を飾る鼎談集の緊急発売!

30、50、70 代──異なる世代を代表するジャズ評論家3人が、語り尽くした15時間。

そして……ジャズは強く生き残っていた!■後藤雅洋(ジャズ喫茶「いーぐる」オーナー)ムック「ジャズ・ヴォーカル・コレクション」監修など

■村井康司(ジャズ評論家)「あなたの聴き方を変えるジャズ史」など

■柳樂光隆(ジャズ評論家)「Jazz The New Chapter」シリーズなど異なる世代の彼らが、それぞれの見地からジャズのあれこれを語り合ったこの鼎談集は、ジャズとは何か?に対するヒントが満載!

丁々発止のスリルも満載! へえ!なトリビアも満載!!な内容となっている。かゆいところに手が届く注釈も充実し、より理解を深めるためのディスクガイドも掲載。ベテランから初心者まで、すべてのジャズ・ファン必読の一冊!!

「パーカー、マイルス、エヴァンスは素晴らしいが、彼らのジャズはすでに消費され尽くした」(後藤)

「ネット時代になり、聴き方も変わったが、ミュージシャンの意識も大きく変化した。いまはチーム力の時代です」(柳樂)

「一人のインプロヴァイザーが現れてジャズを変えたり、“真剣勝負”が求められた時代には、もう戻れない」(村井)

「いまは、反抗するような熱い音楽より、低い温度感の音楽が求められている」(柳樂)

「50年、聴き続けてきた僕の耳にも、いまの新しいジャズは面白い。これはジャズだと断言できる」(後藤)

「これからどこへ向かうか、ジャズの道がまだ見えなかった100年前の状況に似ているかもしれない」(村井)【CONTENTS】

序章 いま、ジャズのライヴが面白い第1章「モンクはリトマス試験紙、こいつはジャズがわかってるかどうかって」

[コラム1]1970年以降のジャズ・シーンを駆け足でたどる

聴く・聴き直すためのディスクガイド①第2章「やっぱりその時代にとって一番気持ちのいいサウンドっていうのがあるわけです」

[コラム2]ヒップホップ以前と以後のジャズ

聴く・聴き直すためのディスクガイド②第3章「インターネットはジャズの世界も変えた。いいことだと思います」

[コラム3]他ジャンルの音楽とジャズの関係

聴く・聴き直すためのディスクガイド③

[コラム4]ライヴで知る新しいジャズの魅力終章 ジャズ、来るべきもの

![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)