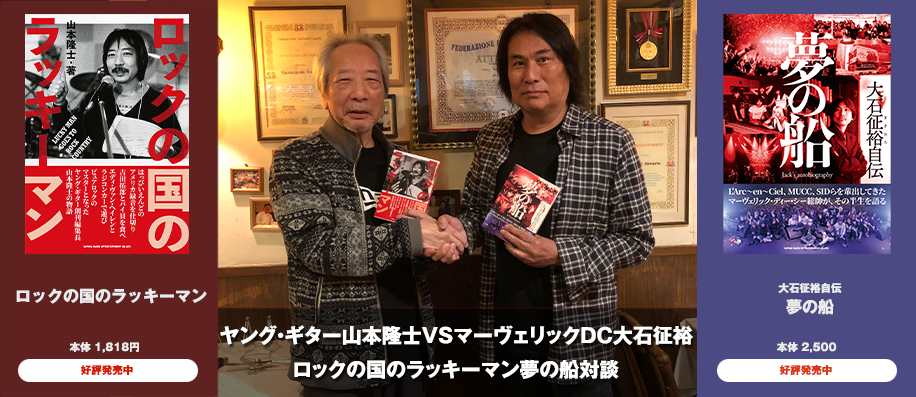

22歳で44マグナムのスタッフとして上京した大石征裕にとって、ヤング・ギター編集長の山本隆士は雲の上のそのまた上の存在だったという。だからラルク アン シエルやシドがブレイクし、自身が音制連の理事長となった後も心のなかでの距離感はなかなか縮まらなかったようだ。2025年5月のある夜、3軒目のバーで大石がもらした「俺、山本さんと話したいなあ」という言葉をきっかけに、この対談企画は動き出した。

イントロダクション動画はコチラから。

当時はエンジニア、機材運搬やテックが主な仕事だった(大石)

■まずは、お二人の業界での第一歩について伺えますか?

山本隆士:大学生だった1960年に、シンコーミュージックで原稿取りのアルバイトを始めたのが最初。

大石征裕:僕が生まれた年だ(笑)。

山本:会社がミュージック・ライフやジャズ専門誌のダウン・ビートを出版してたから、そこで出会ったのが湯川れい子や福田一郎、それからジャズ評論家の油井正一さんの原稿を取りにも行ったな。なかでもかわいがってくれたのが植草甚一さんで、原稿を取りに行くとごはんまで食べさせてくれて。食事をしながら、“飛行機のキャプテンが麻薬や高い熱帯魚を密輸しているんだ”なんて話を教えてもらったりして、面白かった。

大石:映画っぽいですね(笑)。僕が東京に出入りするようになったのは1982年で、その前の年に大阪府高槻市城北町で44マグナムのメンバーと一緒にデンジャー・クルーの原型の事務所を立ち上げたんですよ。

■その頃から44マグナムのプロモーションとかで山本さんに接点ができた?

大石:いや、当時の僕はエンジニア、機材運搬とかテックが主な仕事だったので、プロモーションなんてできる立場じゃなかったんです。だから最初は業界に顔の広かった音楽評論家の大野祥之さんが山本さんに、プロモーションしてくれていたと思います。

山本:プロモーションというか、「こういうシーンが大阪にある」ってことを教えてくれたのが大野祥之だったんだよね。

■大石さんから見て、山本さんが編集長をしていたヤング・ギターの印象は?

大石:やっぱり外タレがメインの雑誌というイメージがあって。その頃はまだBURRN!もなくて、ミュージック・ライフとヤング・ギターだけだったから、44マグナムはどっちにも出られなくて(笑)。だから僕はヤング・ギターにプロモーションとか一回もしたことがないんです。山本さんがコンサートを観に来てくださってご挨拶はするんだけど、僕が誰なのかはたぶんわかってない(笑)。「頑張ってるやつがいるな」ぐらいですよね? あの頃は雲の遥か上の存在でしたから。コンサートに来てくれて「おぅ」「ありがとうございます」「またね」って言葉をかわすぐらい。お偉い方だから、すぐ帰っちゃうわけですよ。そのあとレコード会社の人とかと飲みに行ってるんでしょうけど、俺達は関係ないからバンドと居酒屋、みたいな(笑)。

■普通に話すようになったのは、最近ですか?

大石:最近ですよ。

山本:いや、最近ではない(笑)。 80年代前半には話してたでしょ。

大石:でもそのときも、ハハーッ!て感じですから。

山本:あははははは!

大石:「山本さ〜ん」とか言えなかったもんね。僕がやってたっていうか関わっていたのはX-RAYとラジャスとマリノと44マグナムなんですよ。だからちょっと世代が違うんでしょうね。

山本:いや、でもその彼らが関西を代表するジャパメタのすべてじゃないですか。

大石:恐縮です。まあ、もともとのきっかけは大阪城野音でやった『グランド・メタル・ライヴ』っていうイベントがレコードになったんですけど、そのリテイク作業を引き受けたことで、いろんなバンドのサポートをするようになって。で、最終的に44マグナムだけが残ったんです。でも、やっぱり80年代は世界進出の実績を含めて、YMOとラウドネスが先駆者でしたよね。

マネジメントやレコード会社とはまた違う広げ方とか届け方(山本)

■思えば音楽業界という荒波のなかで山本さんは60年、大石さんは45年も生き抜いてこられているわけですが、その秘訣とは何なんでしょうか?

山本:僕ら雑誌の人間は、大石さんみたいに何かを作るわけではないんですよ。雑誌を作れるのだって、良いアーティストがいて、彼らが作ったものを俺たちが追っかけてインタビューしたり、ライブのレポを作ったりしているに過ぎないんだよ。だから俺たちがやるのは、マネジメントやレコード会社とはまた違う広げ方とか届け方とか、社会的な記録として残すことなんだよね。それとコンサートにしてもレコードにしても、それを作る苦労ってすっごいわかるわけ。だからレコード評なんてものが嫌いでね、もし本当にダメなものなら載せなきゃいいと思ってる。そんなふうに、アーティストやスタッフが作った作品なりコンサートなりがあるからこそ、僕らはそれを扱ってこれた。だから正直言って、感謝しかないです。

大石:……てことは、BURRN!のレコード評の点数制は嫌いですか?(笑)聖飢魔Ⅱが0点だったことで、当時すごく話題になりましたけど。

山本:まあそれを逆手に取って聖飢魔Ⅱは売れちゃったんだけどさ(笑)。でも聖飢魔ⅡもXも、もともとは俺が見出したんだよ。正確に言うと当時ソニーの隠れ顧問をやっていてね、で、YOSHIKIに「SDのオーディションに出ろ」って説得したの。で、日本青年館で本選会をやったんだけど、ソニーはやりたい人間が手を挙げるシステムなのに、ビビっちゃって誰もXに手を挙げなかったの。だからめちゃくちゃ腹が立って、「これからのソニーはこういうのをやってかなきゃダメだ!」って大声出して。そしたら井上さんっていう専務が、スタッフルームサードっていう別のレーベルを作ってくれて、デビューさせたのがXなの。

大石:それは初めて聞きました。

■では、大石さんがここまで続けてこられた理由とは?

大石:14歳のときにバンドを始めたんだけど、17で“自分は表に出る人間じゃない”って気付いて諦めたの。練習して、やれるものはできる。でもアーティストっていうのは曲を作るし、すごい部分がたくさんあるから、いろいろ考えるじゃないですか。俺には到底できないなって。で、44マグナムと出会って、自分は表に立つ人間じゃないと悟って、こいつらのために働きたいと思ったのが18です。そのあとちょっとデッドエンドにも関わって、リアクション、デランジェ、それから中間英明のハリー・スキュアリーと出会って、彼らの技のすごさに魅了されて80年代を終えて。で、90年代になったら、チームワークがないとダメだ、大きな企業を巻き込まないとアーティストは売れないなと気づいて、ソニーにも入り込みました。偉い人のところに行って「ごはん食べさせてくださーい♡」ってね(笑)。そこから2000年代になるとラルク アン シエルがブレイクして、視野も広がり他者と協業するようになって……そうして2010年以降は、今度はアーティストと協業するというカタチになっています。音楽は作れないけど、音楽が大好きで、踏み台になってでもアーティストのために働きたいという想いは、今も変わりません。

■お2人とも、自分がどうなりたいというのではなく、アーティストをリスペクトして支えるという立ち位置が共通していたから、これだけ長く続けられたんでしょうね。

山本:もちろんアーティストやスタッフに感謝しているけれども、横のつながりを使って業界全体を盛り上げる仕事をしてきたっていう自負はあるよ。『ジャパン・ヘヴィメタル・フェスティバル』を日比谷野音でやったときにはNHKに交渉してオンエアしてもらったり、FMでも放送してもらって、シーンを広めることに力を注いできた。僕らヤング・ギターだけじゃなくて、他の媒体とのつながりも持って、「これからこんな音楽をやるから、みなさん見てください、盛り上げていきましょう」って、あちこちのイベンターやメディアに手紙も出したんだ。

■一方の大石さんは音楽制作者連盟の理事長として、日本の音楽業界を変えていく仕事を4期8年もやられました。あの当時、思われていたことは?

大石:この業界ってプロダクションもレコード会社もアーティストも、競合同士が仲良くないんですよね。だから、せめてプロダクションの仲間内だけでも仲良くなりましょうよって思っていました。

■ああ〜。そのアプローチから派生した数々の武勇伝も伺ってますが(笑)、そのあたりは著書「夢の船」を読んでいただくとして。

これからは30代がメインを張っていかないとダメ(大石)

■さて、お2人から現在の音楽業界への苦言、または希望などはありますか?

大石:やっぱり、日本は海外から見たら小さい国なのに、市場が盛り上がってるからって甘えすぎですよね。もっとひとつになって、海外を目指していかないと。このまんま日本の人口が減っていったらどうする? そうしたら、海外に出るしかないんですよ。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、音楽制作者連盟と音楽事業者協会、日本レコード協会、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽出版社協会っていう5団体が集まってCEIPAができて、『MUSIC AWARDS JAPAN』を始めたけど、あれはとってもいいことだと思うんです。僕らが音制連をやってたときから構想はあったんですけど、それを今の人たちが作ってCEIPAになってまとまったので、それは良かったと心から思ってますよ。

■では、今も現場にいらっしゃる大石さんが思う、日本の音楽業界が行くべき方向とは。

大石:すでに始まってますけど、若いプロデューサーが、ネットから出てくるクリエイターやアーティストをピックアップし始めてから、AdoやYOASOBIのような存在が生まれて、結果も出てますよね。それはユーザーがZ世代だから、合致していると思うんです。それに早くから気づいて10年前からやっているソニーやユニバーサルっていう会社は、やっぱり素晴らしいですよね。そうした動きに、業界全体がもっと敏感であるべきです。

■Z世代を意識しつつ、ライヴ興行をもっと更にちゃんとやることが大事?

大石:興行界はちゃんとできてるんです。あとは業界のなかでのジェネレーションをちゃんと埋めていく……世代交代も必要です。今、俺は65で山本さんが83でしょ。で、たとえばAdoをやってるのはだいたい40代の人たちなんですけど、これからは30代がメインを張っていかないとダメですよね。投資家の、ファウンデーションをやってる人なんてみんな30代ですよ。だから、実は音楽ってもうクラシックみたいになってきてるんじゃないの?って思うんです。新しいアーティストはもう我々世代にはできないけど、その一方で、うちのアーティストはみんな30周年とかで、それを支えられるのは俺たちのジェネレーションだけなんです。だから業界は二極化していってると思う。俺がやりたいのは、お世話になったハードロック、ジャパニーズ・メタルの人たちの活動をどうやって続けていけるようにするか。『夢コンサート』って知ってますか? あれは素晴らしいと思っていて。70年代に歌謡界で活躍していた人たちが、『夢コンサート』でホールツアーをやってるわけですよ。恩返しであれをメタルでやりたいなと、本当に(笑)。

■では締めに、お2人それぞれの“これからの人生の楽しみ”とは?

大石:この間まで、65歳でリタイヤしてゆっくりワインでも飲もうと思っていたんですが、アーティストからダメが出て、現場に戻されたんですよ(笑)。なので今の楽しみは次の会社がどうなっていくか?っていうことと、あと個人的には楽器をやろうと思っています。今はまた楽器を弾くために、握力を鍛えていますね(笑)。

山本:いいねえ(笑)。僕は最近よくハードロックのコピーバンドのセッションを観に行くんだけど、ああいうのを観ると元気が出るんだよね。自分の昔も思い出せるし、青春時代に得たひとつの趣味として、歳を取っても音楽をやってる多くの人にとって、俺たちがかつて紹介してきた音楽が今でもダイヤモンドのように輝いている。そういう人たちを観て元気をもらうことが、僕の生きている間の楽しみだな。

■ありがとうございました!

司会&映像:田中浩一(シンコーミュージック・エンタテイメント)

構成&写真:花倉有紀子

Thanks:ラ クッチーナ ビバーチェ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-

-

ベストセラー発売中!

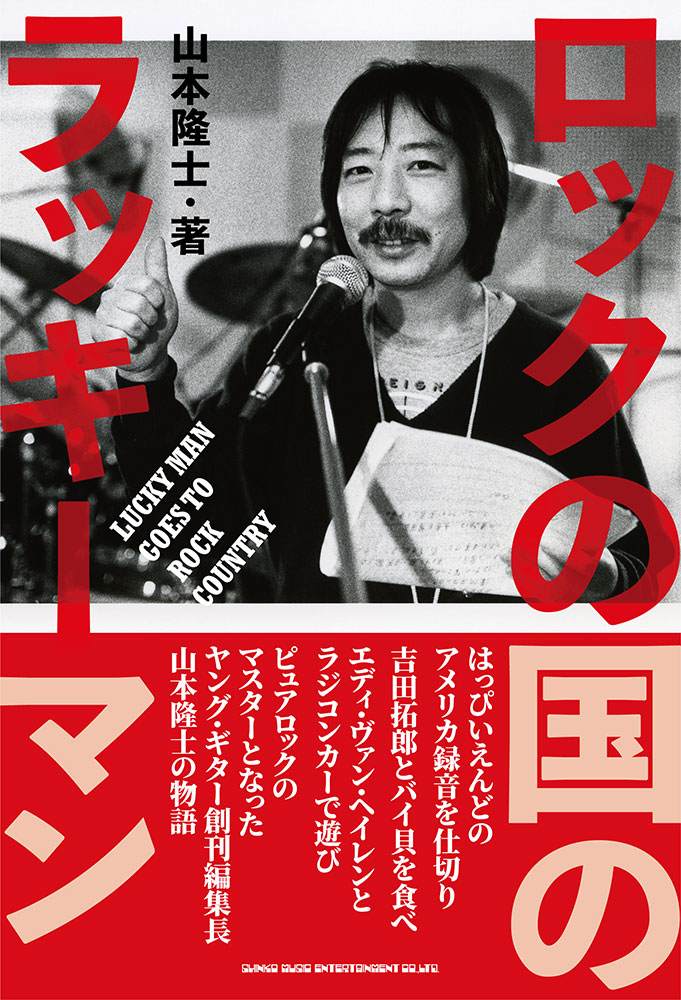

◎「ロックの国のラッキーマン」山本隆士https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0655583/

山本隆士(敬史・やまもとたかし)

1942年3月7日生まれ、千葉県出身。中央大学在学中から株式会社シンコーミュージックでアルバイトを始め、ミュージック・ライフ副編集長、ヤング・ギター創刊編集長などをつとめながら、多数のイベント・プロデュースやアーティスト発掘およびマネジメント、はっぴいえんど・佐藤博・矢野顕子などの海外レコーディング・コーディネート、テレビやラジオの司会、パーソナリティ、音楽専門学校長を務めるなど、ロック業界における全方位型活動マンのパイオニアである。

-

-

ベストセラー発売中!

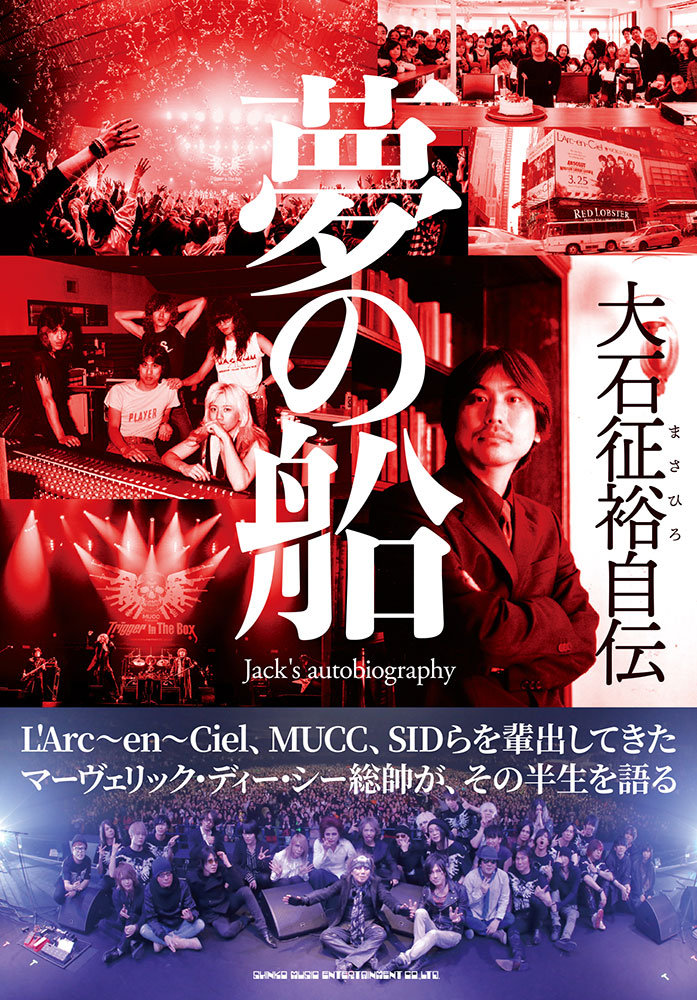

◎「大石征裕自伝 夢の船」https://www.shinko-music.co.jp/item/pid0648110/

大石征裕(おおいしまさひろ)

1960年2月6日、大阪府吹田市生まれ。バンド活動からコンサート制作、音響オペレート、レコーディングまでを十代で経験し、44マグナムとの出会い以降はマネージメント、ディレクション、販売、ブッキングまでを本格的に手掛ける。21歳でデンジャークルー(現マーヴェリック・ディー・シー株式会社)を発足し、リアクション、デランジェ、ラルク アン シエル、ムック、シドなどを輩出。2007年からは(社)音楽制作社連盟の理事長を4期8年務めた。

![シンコーミュージック・エンタテイメント | 楽譜[スコア]・音楽書籍・雑誌の出版社](https://www.shinko-music.co.jp/wp-content/themes/shinkomusic/images/logo@2x.png)