※下記の文章は漣健児本人が、『訳詞にとりくむことになったのは…』という テーマで書いたもの及びインタビュー形式の原稿です。

訳詞にとりくむことになったのは…

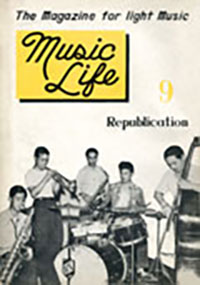

小生が「ミュージック・ライフ」誌をスタートさせたのは1951年9月号でした。

当時の小生は憧れの早稲田大学第一商学部に入学した2年生で19歳。アルバイトという言葉もまだない頃のことでしたが、いわゆるバイト的発想から学業よりもアメリカン・ポップスのメロディがラヂオから流れ出した頃の音楽情報やヒット曲にいつも接していたいという欲望から、親の反対を押し切って、同人誌的発想でポピュラー音楽をセンターに据えた月刊誌を始めたのです。

小生が「ミュージック・ライフ」誌をスタートさせたのは1951年9月号でした。

当時の小生は憧れの早稲田大学第一商学部に入学した2年生で19歳。アルバイトという言葉もまだない頃のことでしたが、いわゆるバイト的発想から学業よりもアメリカン・ポップスのメロディがラヂオから流れ出した頃の音楽情報やヒット曲にいつも接していたいという欲望から、親の反対を押し切って、同人誌的発想でポピュラー音楽をセンターに据えた月刊誌を始めたのです。

折しも江利チエミ、雪村いずみ、美空ひばりといった超人気者のスーパースターもレコード界に登場し、民放の発足とテレビの開局といったフォローの風ばかりでなく、SP盤のLPから、ドーナツ盤と云われたEP、ハイファイと云った高音質探求の機器の開発につながる環境の大変化、大改革の波にもまれながらもソフトとしての音楽情報誌の一端を担って発行部数も月々年を追う毎に増え続けておりました。

その最初のピークはなんといってもロカビリー3人男が勢揃いする頃となる1960年代のあの嵐のようなブームでした。

当時アメリカの音楽業界の情報誌でビルボードと競っていたキャッシュ・ボックス誌の独占的情報も手に入れることができて、邦洋共にポピュラー・ソングからやがてロック誌に変貌していくプロセスの中で、日本の音楽業界には独特なインパクトを与えた音楽専門誌と評価されるようになっておりました。

創刊して2~3年はジャズやタンゴといったポピュラー音楽が中心でしたが、50年代の後期にはカントリー、ウェスタンといったレコードの紹介や論評に加えて、ランキングも人気投票という形で始まりました。音楽のマーケットでのランキングの元祖はまさにミュージック・ライフのランキングが曲のランキングであったラジオのヒット・パレードにリンクするアーティストの人気を推し測る業界データに育ち、単なる情報誌を超えた重要な存在となっていきました。

60年代に入り、東芝レコードが旗上げしてくる頃になると、作家やアーティストの専属制といった閉鎖性がカバー・ポップスという形で一つの殻が破られ、続々と生きの良い新人が輩出してくることになりました。それが平尾昌章を頂点にしたロカビリー3人男の登場であり、ピーナッツや中尾ミエ、伊東ゆかり、森山加代子、田代みどりといった女性群に坂本九とパラキン、飯田久彦、鈴木やすしといった若手の大活躍などで黄金のカバー・ポップス期のバイブル的存在となりました。

日本語詞をつくることになった事情

江利チエミのテネシー・ワルツや雪村いづみの想い出のワルツのアメリカン・ポップスが、日本語化されて流行し始めていた所に、ソング・フォリオなどを出版していた当社は、クリスマス・ソング集も出していました。そこに『赤鼻のトナカイ』を日本語でも歌えるように書き始めたことが、私が最初に訳詞と取り組むことになった動機です。

江利チエミのテネシー・ワルツや雪村いづみの想い出のワルツのアメリカン・ポップスが、日本語化されて流行し始めていた所に、ソング・フォリオなどを出版していた当社は、クリスマス・ソング集も出していました。そこに『赤鼻のトナカイ』を日本語でも歌えるように書き始めたことが、私が最初に訳詞と取り組むことになった動機です。

「ステキなタイミング」誕生エピソード

当時の洋楽マーケットは、コロムビアのL盤、ビクターのS盤というアメリカン・カルチャー開放の気運で、アメリカン・ポップスの花盛りでした。

50年代末に、東芝レコードが旗上げして新たに邦楽盤の制作に取り組み始め、当時のレコード事業部の責任者 松田十四郎さんのアシスタントとして弟の草野浩二が担務することになり、マナセプロを紹介して、パラダイスキング、森山加代子、坂本九、水原ひろしといったスター軍団が誕生していくことになりました。

九ちゃんのデビューの時、1枚目は「悲しき60才」という青島幸男さんのカバーでしたが、第2弾のシングルが「ステキなタイミング」だったのです。当時、洋盤としてはあまり売れていなかったジミー・ジョーンズの作品だったのですが、それに私がいわゆる、アダプテーションをつけたことが、九ちゃんの人気に便乗してヒットに繋がったのだと思います。私が漣健児というペンネームで職業訳詞家(プロ)としてこの曲でデビューしたのです。

これはオリジナルの意味を無視して書いた「超訳」といわれるもので『タイミングさえあえば、世の中なんでもうまく行くものさ』というオリジナルの持つエッセンスを効かせて、あとはパラキンという人気バンドのマスコット“坂本九”のキャラクターを生かすコトバを選んだもので、九ちゃんはとっても内容を面白がってくれてノッて歌ってくれました。高音のファルセットのパートが九ちゃんのお気に入りでした。

「ルイジアナ・ママ」を訳詞した時のことや飯田さんの思い出

当時、ヤマハ・ミュージックという音楽出版社が設立されて、その管理曲をレコード化してほしいとの依頼を受けたのがそもそもの始まりでした。そして山と積まれた管理曲を何の情報もなしにただ「日本で流行るかどうか」と選り分けていきました。

当時、ヤマハ・ミュージックという音楽出版社が設立されて、その管理曲をレコード化してほしいとの依頼を受けたのがそもそもの始まりでした。そして山と積まれた管理曲を何の情報もなしにただ「日本で流行るかどうか」と選り分けていきました。

『これは、最高。すぐやれる』とか『時間がかかるかもしれないが、ちょっといい』、『全然ダメ』の3つに・・・。

この選別によってランクAに入ってたグループの中に「ルイジアナ・ママ」があって、それをコロムビアのディレクターをしてらした長田幸治ディレクターに売り込みました。

出版社に届いていた楽譜は1番の歌詞しかなかったので、1番は原詞に忠実に、2番以降はイメージを膨らませてストーリーを展開していって作りました。 そして、飯田さんの「ルイジアナ・ママ」は大ヒットとなり、翌年ご本家のジーン・ピットニー盤も発売され外国盤ヒット・シングルのNo.1に輝きました。

コニー・フランシス「可愛いベイビー」録音エピソード

中尾ミエさんが当時の渡辺プロの秘蔵っ子で、社長の晋さんから『絶対彼女に合う曲を探してほしい』と頼まれているところに、アメリカの出版社から私に、コニーのためのアダプテーションを依頼されたのがこの曲です。そのデモ・テープを晋さんに聞かせたところ、ミエちゃんのデビュー曲になりました。そしてこの曲のチャーミング・ポイントは、コニーの「ハイ ハイ」というセリフがミエちゃんの魅力とダブリ、ミエちゃんのヒットに繋がりました。

中尾ミエさんが当時の渡辺プロの秘蔵っ子で、社長の晋さんから『絶対彼女に合う曲を探してほしい』と頼まれているところに、アメリカの出版社から私に、コニーのためのアダプテーションを依頼されたのがこの曲です。そのデモ・テープを晋さんに聞かせたところ、ミエちゃんのデビュー曲になりました。そしてこの曲のチャーミング・ポイントは、コニーの「ハイ ハイ」というセリフがミエちゃんの魅力とダブリ、ミエちゃんのヒットに繋がりました。

「可愛いベビー」は中尾ミエさんがオリジナルと思っている人も多いでしょう。原曲は”ハイハイ”とは歌っていないんですよね。あそこを”ハイハイ”にしたからヒットしたと言う指摘も有ります。やはり、日本語としての自然さというのは意識されていたんでしょうね。

これは、コニー・フランシスのNYでのレコーディングに立ち会っていたんですが、ちょっとしたハプニングが起こりました。コニーはローマ字で書かれた楽譜を見ながらレコーディングをしていたのですけれども『頭の可愛いベイビーに続くコーラスを“ハイハイ”にしてもOKか』と聞いてきたのです。語学が堪能な彼女は、日頃、日本人が何かにつけて「ハイ」と言うのを聞いて思いついたようです。もちろん、私は「ハイ・ハイ」じゃなく「Yes」と・・・(笑)

ni

私は百人一首が好きで、短歌や芭蕉の俳句のリズムを頭に浮かべ、言葉がテンポに乗って、譜割りが上手にいくようにしました。

日本語の詞をつけるにあたって考慮したこと

あまり原詩の意味にこだわらず、むしろイメージを先行してストーリー・プロットを設定しました。

当時のロカビリヤンは、みんなセンスもよく、バックのビートをはずさずに、日本語の表現力がよく同化し、消化されていたんだなぁと思います。

日本の当時の音楽状況で"訳詞"という言葉はどのくらい認知されていたんでしょう

作詞家も作曲家もレコード会社の専属がほとんどで、作詞家は"先生"の時代でした

当時訳詞家として活躍されていた方たちは音羽たかしさん(テネシーワルツ)、ホセ柴崎さん(ダイアナ)や宝塚の訳詞を一手に手掛けていた岩谷時子さん(越路さんの愛の賛歌)、タカオカンベさん(悲しき願い)といった方たちが活躍されていました。

マナセプロ、渡辺プロ、などのプロダクションとの関係

当時の当社は、音楽出版事業(プリント・ビジネス)が主力で、アーティスト・リレーションとして渡辺プロやマナセプロあるいはホリプロといった方々とのお付き合いを深めており、当時はまだ音楽著作権ビジネスの環境がJASRACを含めて、整備整頓されておらず、楽曲がカバー化されない限り、著作権収入の増収を図ることは難しいといった環境でした。

渡辺プロは、晋さんを筆頭にいろいろな多くのマネージャー、マナセプロは社長ご夫妻に加えて、信子さん、みどりさんといった姉妹と、特に個人的に仲の良い関係だったので、私がMUSIC LIFEやCASH BOX誌から得られる情報は共有する特に良いリレーションでした。

中尾ミエさん、伊東ゆかりさんとのエピソード

ミエちゃんは、当時、渡辺プロの中での秘蔵っ子中の秘蔵っ子で、晋社長が、特に目をかけていた存在だったので、またビクターも社運をかける勢いでミエちゃんの 宣伝には力を入れておりました。

伊東ゆかりさんは、お父さんがマネージャーで、キング・レコード売り出しの秘蔵っ子ということで、ディレクターだった牧野剛さんを核に、ゆかりさん向きの楽曲開発と、そのプロモーションによく協力させていただいたものです。

最も苦労したL-O-V-E ナットキンコール

訳詞を頼まれた時に、オリジナルに忠実にとか、オリジナルの枠から外れないようにというような注文をつけられると、どうしてもフレーズやシラブルのはめ込みに苦労してしまうんです。

訳詞を頼まれた時に、オリジナルに忠実にとか、オリジナルの枠から外れないようにというような注文をつけられると、どうしてもフレーズやシラブルのはめ込みに苦労してしまうんです。

この頃CMに沢山つかわれているドイツのベルケンことベルト・ケンプフェルトの作曲でナット・キング・コールがカバーするんだから、英語の意味を外れないようにといって頼まれたL‐O‐V‐Eは、とても苦労して書いた曲ですが、自分でも満足している作品です。替え歌となっても人に歌い継がれ、自分の訳詞があってこの世に産まれた曲だと納得しています。

ナット・キング・コールが死の直前の日本でのコンサートで、この曲を日本語で歌って大評判となったことが昨日のようです。

ミュージック・ライフという雑誌の新しさ

当時のアメリカン・ポップスの台頭は、それまでのティン・パン・アレーの定石を打ち破り、若い作家が続々と小さな出版社やプロダクション、あるいは新設レコード・メーカーから輩出してきた変革期だったのです。

当時のアメリカン・ポップスの台頭は、それまでのティン・パン・アレーの定石を打ち破り、若い作家が続々と小さな出版社やプロダクション、あるいは新設レコード・メーカーから輩出してきた変革期だったのです。

プレスリーという大スターの情報もさることながら、後に60年代のアメリカン・ミュージックの情報が、どこよりも先行していたことが当時の洋楽ファンにはバイブルのような存在となっていたことだと思います。また、ミュージック・ライフの先導で人気アーティストに育てるというようなことも行いました(ウォーカー・ブラザーズ、ベイシティ・ローラーズ、チープ・トリックなど)。

日本における音楽出版ビジネスの草分けとして

とにかく、音楽著作権協会での音楽出版社といった存在とその認知を高めるために、たいへんな努力をいたしました。

特に日本曲においては、当時のJASRACの作家理事のすべてがレコード会社の専属作家であり、そこに自分たちの仕事分野を侵される恐怖感があったのですから出版社がメンバーになるのはたいへんでした。ニュー・ビジネスにより新しいマーケットや新しい作家が生まれてくることいったものに加えて、JASRACの変質を促し、成長拡大することで、その利益が還元されるということを説明すること、また実行すること、そしてそれを文化庁にその仲介業法の範囲の中で後押ししてもらうことが大変な作業でした。

その後、1965年9月にJASRACの定款改正という大事業に音楽出版社の議席が2席だけ与えられて、今のこの業界が確立し成立していくことになるのです。

アメリカ/ヨーロッパの音楽出版社をみて

私が最も影響を受けたのは、むしろイギリスのデンマーク・ストリートに寄り集まっていたイギリスの出版社たちの事業の進め方でした。

アメリカのティン・パン・アレーでは原盤というサンプル・レコーディングの進化を学び、ヨーロッパの音楽出版社は、サンレモ音楽祭というイベントと、ラジオ局の結びつき、そしてそれがヒットを量産する決定的な要因であり、かつそれがやがてペイオラ事件という作為的な行為で人気の虚構が潰えてゆく姿をまのあたりに学習しました。

日本語詞に向かない曲の登場

なんといってもビートルズの登場と、それにより続々とアーティストのメッセージがポイントとなる曲、ボブ・ディランやサイモン&ガーファンクルの登場こそが、日本語詞やアダプテーションに意味がないことになっていったのです。

そして、日本でもグループ・サウンドを中心に、またフォーク・ブームをフォローの風としてオリジナル・ソングがもてはやされていく時代に繋がっていったのです。

子供の頃、中学・高校時代、どうやって音楽を手に入れていたか

戦後、FENがWVTRというアメリカの流行を知る手がかりのラジオを聞くことと、譜面は進駐軍向けのヒット・パレーダーというソング・フォリオを集めたものです。

ジャズ喫茶など、音楽を聞く見る場所の話

主にテネシー、ACBといったいわゆる著名なライブ・スポット以外に、有楽町のガード下にあったコンポというジャズ喫茶などが懐かしい場所でした。

ヒットソングを見分ける方法

やっぱりBillBoardやCASH BOXのチャートのデータこそ先行指標でした。人より早い情報をいかにしてゲットするかというのがポイントですね。

若者向けと思われていたポップスが、長く愛され続ける理由

歌のもつ生命力と人間の感性は、年齢と必ずしも比例的に老化していないということ。いつまでも心は青春と思っている人が多いので、古い歌も支持されサポートさ れ、それが若い人たちの心の琴線にふれているのでしょう

長い沈黙の後、再び訳詞を手掛けるようになった理由

去年(2003~2004年)ちょっと病気をして入院していた時に、ふと思いついたんですが、今までそれで散々泣いたんですが、実は英語で歌っている意味って日本語の歌詞に書くと、たとえば12文字の英語の歌詞を8文字の日本語で表現しないといけないわけです。だから思い切って訳詞にこだわるには、原詞に忠実な訳詞を作ってみればいいんだろうな、と思ったんです。ただ、やはり翻訳だとおもしろくないから、詞を読んでもらって、歌うんじゃなくて詞を読ませることをやらせたいと・・・。

スタンダード・ナンバーの演奏にあわせて詞を読むという形の「シャンテ」というシリーズを始めました。僕ももう歳だし、これからまた訳詞家として羽ばたこうなどとは思わないから、まあ始めたばかりですから、後に続く人がいればいいなと思っているんですが。

今になってつくづく思うんですが、やはりある時代に、ある歌手によってある年代の人に届けられた歌っていうのは、その人の成長と共にずっといき続けていると思うんです。僕らの作った歌を聴いていた人は、今6~70歳になっていますが、今ライヴをやるとそれぐらいの年代の人が、たくさん来てくれます。

それを見ていると、音楽はやはり魔法のようなエネルギーを持っているなとつくづく感じます。